聖路加国際大学の「ピープル・センタード・ケア」

2025年1月号の月刊「看護」と「コミュニティケア」で、同時連載「市民とともに歩むナースたち」がスタートしました。この連載は、聖路加国際大学が推進する「ピープル・センタード・ケア」(People-Centered Care、以下PCC)の取り組みを紹介する新企画です。

PCCとは、市民(患者だけでなく地域住民)を主体とし、保健医療専門職とのパートナーシップをもとに健康課題の改善に取り組む考え方です。同大学では、このPCCに関連した多彩な事業を展開しています。

そのひとつが「聖路加健康ナビスポット:るかなび」(以下、るかなび)。地域住民が気軽に立ち寄り、体や病気に関する情報を得られる“健康情報スポット”です。壁一面の本棚には、医療や看護、心理学などの専門書から一般書まで豊富な本が並び、隣接するカフェでコーヒーを片手にゆっくり読むことができます。

また、看護師による「健康相談」では、健康に関する疑問や悩みについて、その解決策・対処法を一緒に探ってくれます。今回、何かと体調不良の多い私(編集部員K)は、この「健康相談」を体験するため、るかなびを訪れることにしました。

るかなびの「健康相談」を体験

私を迎えてくれたのは、看護師であり鍼灸師の資格も持つ鈴木貴子さん。生活を観るプロである看護師の視点に加えて、東洋医学の知識も活かし、訪れる人のさまざまな悩みに対応しています。健康相談はプライバシーが確保されたスペースで行われ、リラックスして話せる雰囲気です。

「看護師の鈴木です。今日はどうされましたか?」

受付票(相談票)を記入した後、鈴木さんの優しい声かけで相談が始まりました。私は、慢性的に肩こりや頭痛があり、最近は眠りが浅いことなどについて、率直に話しました。

「肩こりや頭痛がひどいときは市販の鎮痛剤を飲んだり、自分でストレッチしたりするのですが、なかなかよくならなくて……」

鈴木さんは日常生活について丁寧に質問しながら、食事の摂り方や睡眠前の習慣に改善の余地があることを教えてくれました。

「冷たいものや脂っこいものの摂りすぎに注意して、朝食は菓子パンではなく、ご飯やお味噌汁などに変えてみてはいかがでしょうか。また、寝る前のスマホ使用を控えるとよいですね。目の疲れが肩こりや頭痛の原因になっている可能性も考えられます」

さらに東洋医学の視点から、「気虚」というエネルギー不足の状態が疑われると指摘してくれました。改善のためには、栄養バランスを意識しつつ、無理のない運動や目のケアを取り入れるのが効果的とのこと。仕事で目を酷使するのが当たり前だったので、肩こりや頭痛に目が関係していると気づけたのは、まさに“目から鱗”でした。

話すことで心が軽く

約60分の健康相談を終えて、最も印象に残ったのは「話すことで心が軽くなった」という感覚です。普段、誰かにじっくりと話す機会が少ない体の悩みを親身に聞いてもらい、一緒に対処法を考えてくれる時間がとても心地よく感じました。

鈴木さんの対応からは、単なる生活指導ではなく、共に解決策を探る姿勢が伝わってきました。このような相談者に寄り添う丁寧なスタイルだからこそ、自分の体に関する新たな気づきが得られたのだと思います。

鈴木さんは、健康相談において「相手の語りを聴くこと」「相手を知るための質問」「その人の生き方・価値観を大事にしたうえでのアセスメント」を大切にしていると話します。これらのアプローチによって、相談者が自分の困りごとを整理・明確化でき、新たな発見につながるのだそうです。

るかなびで新しい自分に出会う

るかなびの健康相談には、一般的な相談に対応する「よろず健康相談」と、専門分野のスタッフによる予約制の「専門相談」があります。

「よろず健康相談」は1回30分程度で料金500円~、「専門相談」は1回60分程度で料金1,000円です(どちらも保険外診療)。今回担当してくれた鈴木さんと、がん看護専門看護師の中村めぐみさんが常駐看護師として対応しています。

利用者の相談内容は、原因のわからない不定愁訴や生活習慣病、精神的な悩み、介護ストレスやDVといった家族問題など、健康に関係することですが、多岐にわたります。その内容によって、聖路加国際大学の看護教員、各分野の専門看護師・認定看護師等も担当してくれるそうです。

他者にはなかなか話しづらい体の不調、あるいはちょっとした悩みを抱えているようなら、生活を観るプロである看護師と気軽に話せる「るかなび」を訪れてみてはいかがでしょうか。ひとりでは気づけなかった課題や対処法を発見でき、“新しい自分”に出会えるかもしれません。

■「聖路加健康ナビスポット:るかなび」

東京都中央区築地3-6

大村進・美恵子記念聖路加臨床学術センター1階

TEL:03-6226-6390

聖路加健康ナビスポット「るかなび」の健康相談:体験記

聖路加健康ナビスポット「るかなび」でミニ健康講座を体験してきました!

新年度がはじまり、早1カ月。職場や住まいなど、環境が変わって疲れを感じている方も多いのではないでしょうか。

かくいう私(編集部員K)もその一人。なんだか体が重くて(単なる食べ過ぎ?)すっきりしない気分が続いています。そんな折、東京・築地にある「聖路加健康ナビスポット:るかなび」で、一般向けに「ミニ健康講座」が開かれるとの情報が。「これはよさそうかも」と思って受講してきました!

「聖路加健康ナビスポット:るかなび」(以下、「るかなび」)は、地域住民が気軽に立ち寄り、健康や体のこと、病気のことなどに関する情報が得られる、“健康情報”のサービススポット。壁一面の本棚に、医療、看護、社会福祉、心理学などの専門書から闘病記や一般書まで、たくさんの書籍が並んでおり、隣のカフェ「タリーズ」でコーヒーを飲みながらゆっくりと読むことができます。

また、健康に関する疑問や不安について、専門職に相談でき、この「健康相談」では看護職が対面で、疑問や不安の解決策、対処法を一緒に考えてくれます。そのほか、体成分分析や骨密度、握力などの「健康チェック」、毎月数回さまざまなテーマを取り上げる「ミニ健康講座」などを行っています。

SPECIAL INTERVIEW 『病院と地域を“看護”がつなぐ』 「地域」を知りたい看護管理者の皆さんへ

病院・訪問看護ステーション・教育機関など多彩な経験を経て、今、公立病院の看護局長として活躍する角田直枝さん。離職率4%を誇る茨城県立中央病院での看護の1シーンが、軽快な語り口のエッセーと、ププッと笑えるユニークな4コマまんがで展開されます。「特に病院の看護師さんに読んでほしい」と語る角田さんに、本書のおすすめポイントをうかがいました。

角田 直枝さん

角田 直枝さん

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター看護局長

がん看護専門看護師

1987年筑波大学医療技術短期大学部看護学科卒業後、筑波メディカルセンター病院に入職し、病棟勤務。その後、筑波メディカルセンター訪問看護ステーションいしげ管理者を務め、2002年筑波メディカルセンター病院副看護部長に就任。2005年より日本訪問看護振興財団にて認定看護師教育課程訪問看護学科主任教員、2007年には同財団事業部長を務め、2010年より現職。『イラストでわかる 元気になる看護管理』(中央法規出版)など著書多数。

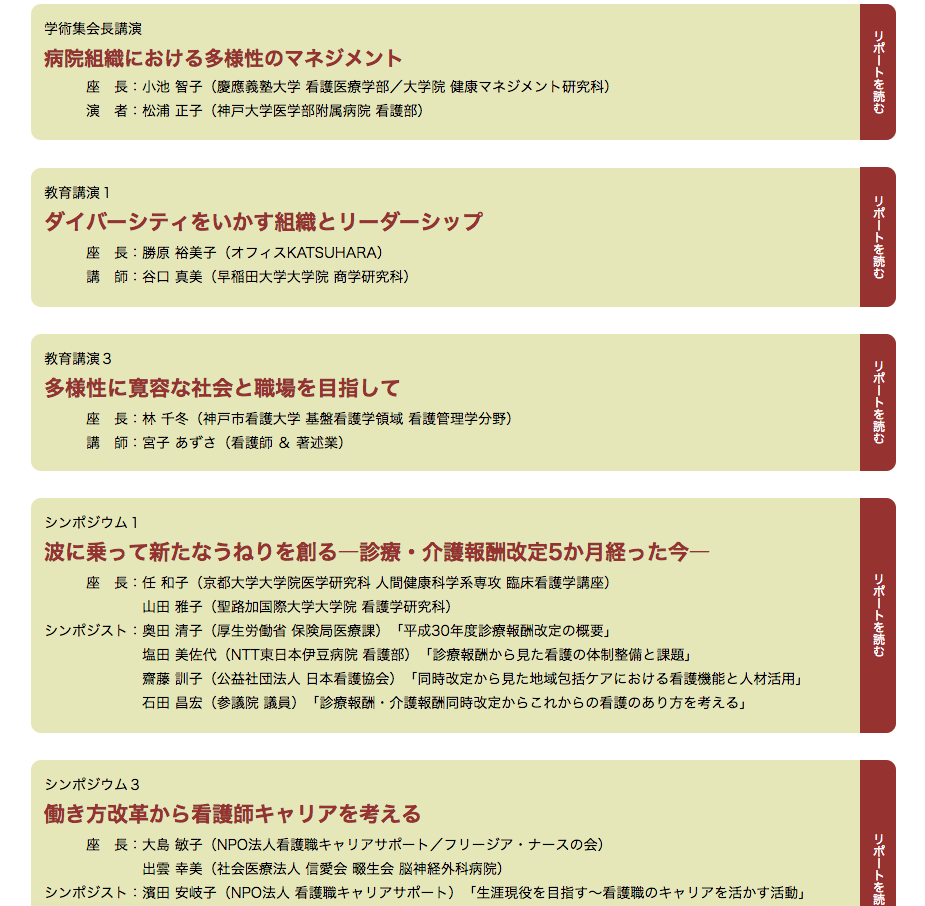

第22回 日本看護管理学会学術集会 取材リポート

第22回日本看護管理学会学術集会(8/24-25)のリポート記事を「編集部のページ」特設サイトにアップしました。当日取材した当社編集部員6人が、それぞれ任意に選んだ8つの演題の内容をご紹介しています。

学術集会に参加できなかった方、聴講したい演題が重なってしまった方、どんな学会だったのか興味のある方など、ぜひご参考下さい。

記事はこちらから↓

地域ケアの今(22)

福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

転居という一大イベント

文:上野まり

春は引っ越しの多い季節です。職場の異動や学校の入学・卒業などの時期だからでしょう。わが家も今春に大学を卒業した息子が自宅に戻り、慌ただしい引っ越しがありました。

息子の友人A君は東北で就職先を探し、引っ越したと聞きました。A君の一家は都内に暮らしており、1人だけ地方へ行くのが意外だったので、A君のお母さんに「どうして?」と聞いてみました。すると、「東北に祖父母がいるのよ。私たち夫婦も地元だからいずれは戻る予定だけど、息子は一足先におじいちゃんの所に行くっていうの」と話しました。そんな選択肢もあるのかと初めて知りましたが、最近になって“孫ターン”という言葉を聞き、もしやA君の選択はこのことだったのかと思いました。

子育て世代の地方への転居

“孫ターン”

孫ターンについて調べてみると、都会から孫が祖父母の住む地域に移住するという意味でした。子育て世代が地方に移住する際に、まったく縁のない所ではなく、祖父母の暮らす場所を選択するということのようです。農業に従事する孫もおり、農村回帰にもつながっています。数年前からメディアで取り上げられており、私が疎かったようです。

続きを読む…