未曽有の大災害であった東日本大震災から6年が経過した。その後、

熊本でも大きな地震が起こり、近い時期に起こると言われている南海トラフ地震や首都直下型地震等に対する危機管理対応が急務となっているのは言うまでもない。東日本大震災以降、各自治体や医療機関では様々な災害医療対策が立案され、各施設や地域での訓練に取り入れられたり、周辺地域との医療連携が強化されたりしている。

災害医療対策は、その地域の特性や現状によって内容は変化する。筆者は東日本大震災以降、様々な地域で災害医療に関する講演を行い、各地域の災害医療対策の内容を聞かせていただいた。しかし、実際に大震災を体験した者からすると、その地域で構築されている災害体制や災害訓練が地域の実情と合っておらず、机上の空論になってはいないだろうか、と思うことも何度かあった。

そこでこの小論では、実際に自分の地域で大災害が起こることを想定し、地域の現状に即した災害医療体制を構築していくために考慮すべきことについての筆者の考えを記したい。

■ 原発事故を想定した対策

筆者は2011年3月11日の東日本大震災当時、名古屋大学から福島県の南相馬市立総合病院に出向中であった。

南相馬市立総合病院は福島第一原発事故による避難勧告地域からほど近い距離にあり、地域災害拠点病院でもあったため、避難勧告地域内にある医療施設の患者を多数受け入れた。しかしやがて、スタッフが次々と避難していき、医療を維持するか、患者を他の地域の施設に移すかの究極の選択を迫られた。

その経験については、『ナース発 東日本大震災レポート』(日本看護協会出版会)や『南相馬10日間の救命医療―津波・原発災害と闘った医師の記録』(時事通信出版局)に記したので、参照いただきたい。

震災後、南相馬での体験について話してほしいと依頼されることがあり、様々な地域で講演を行ってきたが、回を重ねるごとに感じていることがある。それは、年月の経過とともに震災の記憶が薄れるのは当然だとしても、地域によって、震災への危機意識に大きな偏りや格差があるということである。

たとえば、海岸沿岸部の自治体では、大地震発生後の津波への対応に関しては比較的共通した対策が考慮されている。

一方、原発事故を想定した危機管理に関しては、自治体の立地や原発の稼働状況により大きく異なっている。原子力発電所を抱える自治体は、いまだ収束しない福島第一原発事故の影響もあって、それ以外の自治体との危機意識の温度差はかなり大きい。

筆者は、原発がある地域以外の自治体でも、原発事故に対する危機意識をもっておくことは重要だと考える。東日本大震災時、南相馬市のある福島浜通り地区が屋内退避区域になり、筆者の病院にも支援が入りにくくなったとき、近隣の新潟県の自治体から早期の支援や患者受け入れの対応があり、非常に助かったことを筆者は鮮明に覚えている。

原子力発電所を抱える地域は、原発事故が起こった際は他の地域を頼る選択しかない状況になることが想定される。そのとき、支援する自治体は原発事故にどう関与していくのか、どのタイミングや形態で援助に入るか等を平常時から意識しておくことは、原発地域の救急災害医療に大きく影響を及ぼすと思われる。

震災当時、自院の医療が立ち行かなくなったときに、他の地域の医療機関に患者を受け入れてもらい、大変助かったのだが、その際の患者の搬送移動手段の欠如に悩まされた。患者を受け入れてもらえることはありがたいが、では患者をどこまで迎えに来てくれるのか、どういった移動手段を提供してくれるのかが不明確だったのである。外部からは原発避難地域周辺に近寄りたがらない雰囲気があった中で、現地では外部に患者を移動できる手段は大変貴重だった。

支援介入をする側は、原発事故時に周囲の比較的安全な地域に患者をいかに早く移動させるかといったところまで決めておく必要があると思う。加えて、原発避難地域内の医療施設との連絡体制をどのように維持し、どのようにしてその地域に近接していくかについても考慮しておくべきだと考える。

■ 地域や自施設の実情に沿った災害訓練の実施

医療機関では以前から災害訓練は行われているが、東日本大震災後は、様々な工夫をしている施設も多く見かける。実際、大規模災害などを想定した他施設との連携や、DMAT参集下での訓練を実施しているところも多い。

しかし現実に大災害が起こったとき、本当に周囲の病院とうまく協力できるのであろうか? たとえば、外部からの支援はどのタイミングで来てくれるのか?――不明確である。最悪のケースを考慮して、自施設単独でどこまで頑張れるのか、つまり救急医療を維持し、院内の患者を守る持続力が自施設にどこまであるかを把握したうえで、その施設にあった訓練を行うべきだと考える。

震災時、筆者は、災害拠点病院だからといって、搬送されてくる患者すべて受け入れるなどは、やはり現実的ではないことを実感させられた。最前線の病院では、搬送されてくる患者をすべて受け入れることにより、元からいた入院患者を危険にさらし、さらに医療スタッフ側も追い込まれるような状況が必ず訪れる。医療に携わる者は、災害時にはできるだけ多くの患者を受け入れたいと思い、無理をすることもあると思うが、安全に医療を持続できる患者数はどこまでかということを把握する努力が必要である。

災害訓練に関しては、夜間の時間帯でスタッフが少なかったり、マンパワーが最少のときに訓練を行うことが必要だと思う。また、自施設が安全でなくなったとき、患者をどこへどうやって安全に搬送するか、スタッフの安全をどう確保するかなどについても、イメージしておく必要がある。

災害対応に前向きな訓練も必要だが、後ろ向きな対応も考慮に入れて、様々な角度からの実践を想定すべきではないだろうか。大災害時には、患者を受け入れて加療するという理想だけでは通用しないのが現実であることは、被災を経験したどの医療機関も感じたことであろう。

■ 自施設の病院力を把握しておく

あなたの病院では、大災害発生時に実際にどれだけのスタッフ人員が集まるかを想定しているだろうか? 震度5強以上でスタッフは自主参集となっている施設が多いようだが、東日本大震災では参集時にスタッフが津波で被災した事例もあった。余震の続く中、海岸沿いにある病院に、安全確保が不明確な状況でも、スタッフを参集させるべきか?――難しい課題だと考える。参集をかけるのであれば、病院側は安全なルートをあらかじめ提案しておくべきである。

また、自施設の自家発電はどのくらいの時間、維持できるのか、液体酸素など医療に欠かせないものはどれだけ備蓄されているのか(現状あるのか)などを把握しておくことも、病院力の向上につながると考える。実際のところ、現在、液体酸素がどこにどれだけ残存しているかを答えられるスタッフは少ないのではないだろうか。

わずかな浸水や地盤の傾きでも、1階に設置されている医療機器は使いものにならなくなる可能性が高い。CTなどの医療機器が1階に集中している施設は多いが、ひとたび災害が発生すると、医療レベルは低下してしまうことが想定される。加えて、大きな揺れのたびに医療機器やエレベータは止まってしまう。

このように、スタッフの人員、病院の備蓄、医療機器の稼働状況など、災害発生時を想定して考慮しておかなければならないことは多々あるといえる。

■ 近隣の医療機関との連携強化

災害時には都道府県の救急医療を担う基幹災害拠点病院や規模の大きい急性期総合病院と連携することは重要であり、重症患者のやりとりや情報共有ができることが理想である。特に、最も多い人的パワーをもつ大学病院との連携は、地域災害拠点病院にとっては重要である。しかし、そのような大規模医療機関が多数ある環境は、都市部以外では少ないと想定される。

一方、地域の災害拠点病院や地域の急性期病院は、災害時、日常診療で患者のやりとりがある近隣の療養型病院や老健施設などを早期に援助していくことも考えなければならない。大災害発生時に基幹災害拠点病院や規模の大きい急性期総合病院と連携することも重要だが、地域災害拠点病院には「地域を守る」という使命があるのだから、普段から関係性が強い近隣の療養型病院や老健施設を早期に支援することも重要な役目であることを、筆者は震災時に痛感した。実際、南相馬市立総合病院は近隣の慢性期病院から50名以上の患者を受け入れざるを得なかった。

ゆえに、大災害発生を見据えて、(普段は関係性が薄い、遠く離れた)基幹災害拠点病院等との連携だけでなく、平常時から近隣の慢性期医療施設との連携を強化しておくことも重要と考える。

■ 被災者でもあるスタッフへの配慮

災害時は医療者も被災者になる可能性が高い。携帯電話もつながらず、家族や友人と連絡が取れずに安否不明な状況下で働き続けなければならないこともある。特に小さな子どもをもつ医療者は、常に子どもの安否を気にしながら医療に従事しなければならないだろう。

実際、東日本大震災時、家族の安否を確認することがスタッフの精神的な安定に欠かせない要素であり、それが病院力の向上にとって重要であることを筆者は痛感した。筆者自身も家族に連絡を取り続けながら医療を続けた経験は忘れることができない。

また、家族、友人、同僚などが被災患者として重篤な状態で自院に運ばれてくることもある。医師や医療スタッフも人間であるから、このような状況に動揺する。それがトリアージの黒タッグをつけなければならない状況であれば、さらに葛藤は増すだろう。

トリアージでは患者はもちろん全員が平等に評価され、選別されて医療を受けるべきだが、その患者が自分の家族や知人だったとき、判断する医療者は苦渋の決断をしなければならない状況もありえるのである。現実にそうなったとき、はたして自分はマニュアル通りに判断できるのか、皆に問いたい。

想像したくない状況であるが、平常時から考えておくべき事柄かもしれない。

■ DMATに対する思い

災害時に出動し、被災地に赴いてくれるDMATに対しては、感謝の気持ちもある。しかし、受け入れる側の気持ちは考慮されているだろうか?

東日本大震災では、震災直後の数時間内に来院していただいたDMATに患者を広域搬送してもらうことができて、非常にありがたかった。隊員の方に「先生、頑張ってください」と言われたことも鮮明に覚えている。

しかし、震災から数日後に来院したDMATに関しては、そのときすでに急性期の医療は終了しており、病院スタッフも医療以外の雑務(処方箋作成、診療情報提供書作成など)をしたり、生活のために食事の準備をしたり、院内清掃などをしなければならない状況であり、医療や看護を発揮できる場は激減していた。

医療者としての本音は、医療行為を行い、患者にかかわり、少しでも貢献したいという気持ちを抱いていたことだろう。DMAT隊員は志が高く、災害現場で活躍したいという熱い気持ちをもって来られる人が多いと思うが、被災した側の立場としては、たくさんの命を失い、自分も被災者であり、精神的に傷ついている中で、そのような熱い思いを拒んでしまう気持ちも多少あった、というのが正直なところである。

また、DMATはあくまでも他院の医療スタッフであるので、受け入れる側としては、どうしても気を遣ってしまうということもあった。震災後、「様々な現場に災害支援に行ったが、あまり仕事がなかった」という報告がDMATからあったと聞き、心が折れそうになってしまった。

もちろん筆者は、DMATは災害時の有効な支援ツールだと理解している。しかし、受け入れる側の気持ちにも配慮することが必要ではないだろうか。使命感を抱き、強い気持ちで来られても、受け入れる側には気持ちの余裕がないこともある。気持ちの問題になってしまうが、受け入れる側の気持ちにまでも配慮する支援は重要だと思う。

*

以上が筆者の災害医療体制に関する提言である。

筆者は最近、愛知県立医科大学の救急看護認定看護師教育課程の非常勤講師として授業をさせていただく機会があり、そこで災害対応に関するアンケートをとらせていただいた。

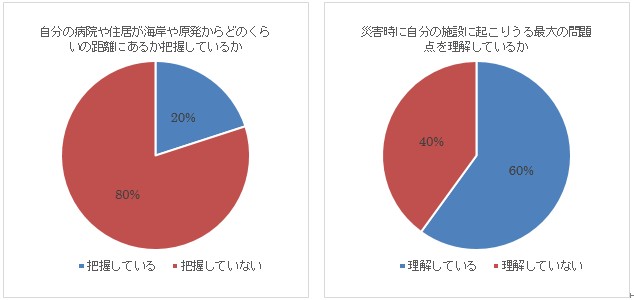

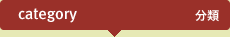

自分の病院や住居が海岸や原発からどのくらいの距離にあるかを把握している人の割合は約20%であった。また、「災害時に自分の施設に起こりうる最大の問題点を理解しているか」という問いに、「理解している」と答えたのは約60%であった。

救急看護認定看護師という災害医療へ危機意識が高いであろう集団においても、東日本大震災から年月が経過するにつれて震災への記憶が薄れつつあり、各医療施設における災害対策・対応はまだ道半ばであることが実感された。

筆者はあの大震災で生かされた者として、その経験を次の来たるべき大災害に生かしていかなければならないと感じている。今後は現状よりももう一歩踏み込んだ災害医療対策や訓練が必要だと考える。そのために自分にできることがあれば、継続的にかかわっていきたいと思う。

太田 圭祐

安城更生病院 脳神経外科 脳血管内治療センター 脳血管内医長

(前・南相馬市立総合病院 脳神経外科)