image: Center for Disease Control and Prevention

交歓世界へ

本稿で述べた、これから進みうる、もう一つの世界の方向性をまとめたうえで、心理学者マズローの議論に触れていったん閉じます。

後篇で探ったもう一つの世界の方向性とは、人間が活動するほど生物の多様性が失われ、自然が破壊されていくのではなく、むしろ人間が活動すればするほど自然が豊饒化していく世界です。そして、そのことに人間が経済的利益を得ることとは異なる、「歓び」を感じられるようになるような世界システムの醸成です。

技術開発も経済発展も、これまでの人間の利益へ向かうベクトル、自然支配へ向かうベクトルから、むしろ、自然との共生関係へ向かうベクトルで進めていく。それは、人口増という方向性をゆるやかに見直していくこと、人間の死生観を見直していくことにもつながる。

つまり、人間が活動するほど、自然も(人間の精神も)いっそう豊饒化するような関係性を築くことに社会的発展の主軸を置く。人間も自然の一部であるような生活を深めていく一方で、単に過去の狩猟採集社会の共生生活に回帰していくのではなく、科学技術や経済という人間が固有に発展させたもの(特異性)を、地球の発達、人間と自然との新しい関係性の構築という<共>に向けて、新たに位置取りや結合の仕方を転換させていく。

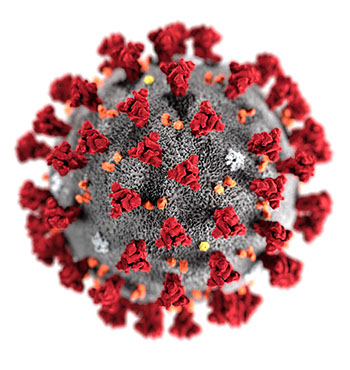

また、これまでの感染症のリスクの高い都市密集化から、次第に密集の少ない地方分散化を進め、次のパンデミックのリスクが発生したときにも、自律的に(つまり非監視社会的に)対応可能なさまざまな制度的、技術的、物理的、コミュニティ的な関係性を構築していく。

地方への分散化や、自然と人間の共生志向が強まり、それに歓びを見出す関係性が構築されていくことで、次第に(あるいはますます)、経済や科学は目的ではなく、多々あるうちの手段(後述の特異性)の一つという地位に転換されていく。

こうして、都市と地方の経済格差を弱めていく一方で、数的増加や経済という単一指標(ヒエラルキー)に限定されることなく、多様な尺度から(あるいは尺度を離れて)、各地域の独自性・多様性が際立っていくような仕組みをつくっていく。

自然と人間とが、つまり地球が、共に育っていく歓び、動物的でありながら人間的である感情、つまり愛を軸に結び付く。

いうなれば、これまでは、我儘に一方的に与えてもらう親、あるいは奪う側だった地球を、これからは、忍耐強く、しかし歓びを伴いながら育てていく子として、すなわち、(人間同士だけでなく、他の生物、非生物とともに)共同養育の対象として関わっていく。子は全くの他人(つまり単に利他の対象)ではなく、自らの延長でありながらも、自らとは異なる存在、つまり、「あいだ(間)」の存在である。

愛は、理想あるいは観念ではなく、むしろ、生みや育ての苦悩も伴う身体的な現実の経験である。愛が欠乏してしまうと、子に何らかの問題が生じてしまう。異性愛も同性愛も、異質な者同士の結合であり、愛という言葉は共通して含まれるものである点で変わらない。結合(intercourse)とは、愛そのものである。身近な(ローカルで小さな)子や子孫への愛が、グローバルな地球発達へとつながる。それがまた、ローカルで身近な子の発達にもつながる。

そうした世界においては、発展途上国や貧困国・貧困者は、先進国から見た「周辺国」とか、先進国を「模倣・追随」していく立場にあるとかいったような、従来の欧米中心の見方にたった立場などではなくむしろ、彼らが残している自然や人との共生の仕方を、経済的先進国(=共生的後進国)に積極的に教示してくれる立場となる。これに関わらず、各国の文化的特異性を、経済的利益に転化可能な萌芽としてではなく、人と自然の共生関係の発達に転化可能な萌芽として見直し、互いに結合させ、これを実現していく。

逆に、先進国は、途上国と共に、新しい科学や経済の在り方や仕組みを考え、協働で開発し実行していく。すなわち、先進国‐途上国という、固定的階層関係を止めて、双方の特異性を、(自らも含まれる)地球の発達に対して向けて贈与していく世界システムをつくる。ある時、ある分野では、一方がリーダーになり、別の時、別の分野では、他方がリーダーになるという流動的な関係性である。

またこのような、脱・固定的階層関係、つまり流動的な発展的関係性を、国際関係だけでなく、国内の国家、地方行政、国民の間でも実現していく。国際的な動きと、国内の動きを同時に連動させながら、新しい世界秩序を創っていく。

大づかみではありますが、このような方向性が考えられます。繰り返しになりますが、この方向性は全くの絵空事というわけではありません。なぜならその萌芽はすでに、家族、友人、地域、コミュニティ、社会運動、社会活動、企業、NPO、国家、国連……、さまざまな活動や領域に現実に存在し、散在、遍在しているからです。

トランスパーソナル心理学で知られるマズロー(1986)は、愛について、次のように述べています。通常、近代科学は「クールに」事実を明らかにするものとされますが、マズローはむしろ事実を最高度に突き詰める試みが、「事実への愛」に変わるのであり、そこから、「感情的・審美的・価値論的な結果が生じる」と述べます。そして、「それは最も偉大で最も明晰な哲学者・科学者・芸術家・宗教の開祖や指導者たちによって指摘され、要約されてきたものと同じである」とし、「科学は芸術と見分けがつくだろうか? 愛とは、宗教とは、哲学とは見分けがつくだろうか?」と問います。

「もしそうだとすれば、真実に対する、少なくとも最高度に発達した眼が見た最高度の現実に対するわたしたちの態度は、もはや「クールな」、純粋に認識論的な、合理的・論理的な、自己とは無関係な、単なる合意ではありえない。この現実は人間に、暖かみのある情緒的な反応、愛と献身と中世の反応、至高体験すらをも呼び起こす。ヒエラルキーの頂点においては、リアリティとはただ真・秩序・統合・法則性などではあるのみならず、同時に善きもの、美しきもの、愛すべきものなのである。」

(前掲書)※下線は香川による

マズロー自身がここで直接の例として挙げているわけではありませんが、これを読んだとき、私には心理学者ヴィゴツキーの作品が思い浮かびました。彼の作品はまさしく事実(発達の原理)を追求するものでありながらもとても感情的です。読むものを感動させます。文体や切り口等、美を感じさせますし、学問や生を探求する、彼の非常にピュアな歓びが伝わってくるのです。

マズローは、一般的に、生理的欲求から社会的欲求への欲求階層説でよく知られていますが、ここで彼が述べている「至高体験」とは、そのようなピラミッド構造階層構造の最上位にあるものではなさそうです。むしろ、彼は、「至高体験」とは、「「最高」という陳腐な解釈を脱するべき」であるとさえ述べています。

「そのレベルでは、かつて描かれた「最高」の体験、すなわち、人間が考えうる限り究極的なものとの喜ばしき融合は、そのまま同時に、人間の究極的な動物性または種性の最も深層の体験でもあり、自然一般と同一構造をもつ自己の、どこまでも生物学的な本性を容認することでもあると考えられる。」

(前掲書)

上記下線部の「喜ばしき融合」とは、この文の前に記されていた、「個人の自己性が全体に融合して消えるという、さまざまな東洋的な伝統を思い出させるものである」に相当するものと考えられます。

「B(Being)価値は人間の気まぐれに依存せず、それ自体で存在する。それは「気づく」ものであり、「作る」ものではない。それは「人間的」「個人的」な枠を超えて存在し、「個」の生命を超えたところに存在する。それは一種の「完全」だと考えられる。」

(前掲書)※(Being)は香川による追記

人間が自然の一部であること、自己の境界が消えて全体と融合すること、そうでありながらもむしろ人間ならではの知性や感性や敬意を発揮して事実を突き詰めること、宗教的経験を「不自然」なものではなく生物学的な自然の経験であるとすること。彼は、科学と芸術と哲学と宗教と自然と愛とが融合(これまでの議論に合わせれば、結合あるいは交歓)したもの、それらの区別がつかないまでに昇華されたものを、至高体験として位置づけようとしているように思われます。

さらには、死生観についても述べており、「不死:その人の自己の特性を定義づけるものとして、その人と一体になっていた価値は、その人の死後も生き続ける。彼の自己は死を超越している」といいます。個々人の自己の特性(=特異性)の痕跡が、死してもなお、(人間も含む)自然の一部として残存し続ける。

マズローが、至高体験とはピラミッド構造の最高位に位置するものではなく、むしろ、自然の一部としての生物学的な体験、あるいは「最も深層の体験」と述べていることからすれば、決して、それが、ごく一部の特別な人(天才)による特別なものではないことがうかがえます。むしろ、至高体験とは、誰しもに潜在するものといえそうですし、その追求を主軸とする世界の在り方も大いに可能なはずです。

おそらく、ポストモダン、シニシズム、あるいは科学実証主義に浸かった状態であれば、私自身、マズローの考えは肌に合わなかったかもしれません。しかし、マズローの作品からは、むしろここで議論したことと通底するように思うことが少なくありません。

言い換えるならば、私たちがいかに、真摯に<共>としての共生関係を突き詰めることができるか。それこそが至高体験そのものであり、クールな科学主義、経済中心社会では私たちが経験すること、あるいは気付く事が難しかった、もう一つの世界における歓びであり、その可能性なのではないかと思われます。

本稿は、「これからの社会」についての言及であるため、「かもしれない」といった表現を連発してきました。

しかしこれだけは確実に言えます。

これからの社会とは、世界中の多くの人々や生物の生きた証し(愛)を経由して生まれるものであるということです。それは、言葉にならない、つまり、すぐには理屈や物語にならないような、あるいは、簡単には意味を見出すことができないような悲しみやその他の感情から生まれます。土にかえりゆく生命を、土から生まれる新しい生命にどのようにつないでいくことができるかが、私たちに問われている事柄といえそうです。

◉引用・参考文献(第7〜10回)

- アルチュセール, L./河野建二・田村俶・西川長夫(訳) 1965/1994 『マルクスのために』 平凡社ライブラリー

- フーコー, M. /慎改康之訳 2004/2008 『生政治の誕生』 筑摩書房

- Hardt, M. & Negri, A. 2017 Assembly Oxford University Press

- 藤澤理恵・香川秀太 印刷中 「仕事とボランティアを越境するプロボノの学び:贈与と交歓を志向する情動的ジョブ・クラフティング」, 『経営行動科学』

- 今村仁司 1980『人と思想56 アルチュセール』 清水書院

- 今村仁司 1997『アルチュセール──認識論的切断』 講談社.

- 岩佐茂 2016 「マルクスのエコロジー論の意義と射程:物質代謝の視点から」 岩佐茂・佐々木隆治(編著)『マルクスとエコロジー:資本主義批判としての物質代謝論』堀之内出版.

- 伊藤剛(企画), 辻信一, 新井利昌(講演), 香川秀太(統括コメンテーター)「共に生きる社会づくりへ:人と人, 人と自然のかかわり」『協同の發見(特集 いま, 協同が創る2019全国集会 in Kanagawa)』No.327, 107-115.

- 香川秀太 2011 「状況論の拡大」, 『日本認知科学会』, 18(4), 604-623.

- 香川秀太 2015 「矛盾がダンスする反原発デモ(後篇):アルチュセールの重層的決定論によせて」 香川秀太・青山征彦編著『越境する対話と学び:異質な人・組織・コミュニティをつなぐ』新曜社

- 香川秀太 2018a(早期公開版) 「「未来の社会構造」とアソシエーション, マルチチュード, 活動理論:贈与から創造的交歓へ」, 『実験社会心理学研究』, 58(2),171-187.

- 香川秀太 2018b 「寄稿文:看護を超えた看護」 『Community Nurse Company HP』 URL: https://community-nurse.jp/979

- 香川秀太 2019 「所有, 贈与, 創造的交歓:関係論の解散へ」, 香川秀太・有元典文・茂呂雄二編著『パフォーマンス心理学入門:共生と発達のアート』(pp. 57-75)新曜社

- 加来義浩 2004 ニパウイルス感染症, 『ウイルス』, 54(2), 237-242. URL:: http://jsv.umin.jp/journal/v54-2pdf/virus54-2_237-242.pdf

- 柄谷行人 2014 『帝国の構造:中心・周辺・亜周辺』 青土社

- 厚生労働省 2013 地域包括ケアシステムの5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」 URL: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf, 最終閲覧日:2020年4月28日

- ラトゥール, B./川村久美子訳 1991/2008 『虚構の「近代」:科学人類学は警告する』新評論

- マズロー, A./上野圭一訳 1986 「メタ動機:価値ある生き方の生物学的基盤」 ウォルシュ, R.N. & ヴォーン,F.編/吉福伸逸編訳『トランスパーソナル宣言:自我を超えて』春秋社, pp.225-244

- 大串卓也 2020年3月30日公開「新型コロナで「FIT抜本見直し」の運用に影響も <第27回>太陽光発電業界への新型コロナウイルスの影響」『メガソーラービジネス』, URL:https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00006/00010/?ST=msb, 最終閲覧日:2020年5月1日

- モース, M./吉田禎吾・江川純一訳 1924/2009 『贈与論』ちくま学芸文庫

- 三宅善信. 2002年8月31日公開「都市と伝染病と宗教の三角関係」 URL:http://www.relnet.co.jp/relnet/brief/r12-134.htm, 最終閲覧日4月30日

- ネグリ, A. & ハート, M./幾島幸子訳, 水嶋一憲&市田良彦監修 2004/2005.『マルチチュード(上):<帝国>時代の戦争と民主主義』NHKブックス

- マルクス&エンゲルス/廣松渉編訳・小林昌人補訳 1845-46/2002 『ドイツ・イデオロギー』岩波文庫

- 日本ユニセフ協会, 2010年11月公開 URL:https://www.unicef.or.jp/special/10sum/5th_birth.html

- 砂川富正 2015 日本WHO協会フォーラム「感染症 正しい知識と予防」「エボラ出血熱を含む世界の感染症流行について:新興感染症への考え方」, 『目で見るWHO』, 57(夏号), 16-28

- タチヤナ・フロニ 2020年3月25日公開 『スプートニク』「パンデミックで世界の環境が改善したって本当? 新型コロナウイルスがおさまったら, どうなる?」, 『スプートニク』, URL:https://jp.sputniknews.com/covid-19/202003257298753/, 最終閲覧日:2020年4月13日

- 東洋経済 2020年5月21日公開 「自粛生活に「幸福を感じた人」が口々に語る理由:150人調査で見えてきた意外な「要不要」」, URL:https://toyokeizai.net/articles/-/350993?page=2, 最終閲覧日:2020年5月21日

- TV朝日ニュース 2020年4月13日公開「CO2濃度増加ペース急減:コロナで経済低下も要因か」, URL:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000181665.html, 最終閲覧日:2020年4月13日

- 上野宗則・上野優香・福田久美子・久松奈津美・安田なぎ子(編集)辻信一・上野宗則(構成) 2018 『サティシュの学校:みんな特別なアーティスト』 SOKEIパブリッシング

- 脇村孝平 2004 「疫病と世界史」『高等学校 世界史のしおり』帝国書院URL:https://teikokushoin.co.jp/journals/history_world/pdf/200401/history_world200401all.pdf

- WHO「Air pollution」, https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/, 最終閲覧日:2020年3月30日

- 矢田明子 2019 『コミュニティナース:まちを元気にする“おせっかい”焼きの看護師』 木楽舎

- 山本太郎 2011 『感染症と文明:共生への道』 岩波新書

(第11回へ続く)