「男は泣いたらいかん」とよく言っていた祖母ちゃんが生きていたら、叱れらるだろうか。ハンカチがないから、日焼けした腕で涙をぬぐって鼻をすすった」──(本文より)

特集:ナイチンゲールの越境 ──[ジェンダー]

< ● ●

「男は泣いたらいかん」

壁にかけられた丸い時計を見ると、朝の5時を過ぎていた。家族説明室に看護師がやってきて「東尾さん」と名前を呼ばれた。

「いま終わりましたから、CTを撮ってICUに移ります。お母さんはまだ目が開きませんけれど、耳は聞こえていますから、お話はできるかもしれません。会われますか?」

「はい」

手術室の重厚な二重扉がゴーッと音を立てて開き、看護師2人と医師2人に囲まれたベッドに乗って母が出てきた。左側の頭髪が一部剃られていた。坊主になってしまった部分に白く分厚いガーゼがあてられ、白いネットでぐるりと覆われていた。

「お母さん お母さん」

「太郎……。太郎? 学校は? 学校に行きなさい」

母は目を閉じたまま、顔をしかめながらそう呟いた。

「こんな時に何を言ってるんだよ。学校って……」

布団からは、両手と首から上だけが出ている。左腕にも傷を負ったようで、ガーゼがあてられていた。母は目を閉じたまま痛い痛いと呟いている。CTを取っている間、小さな個室で朔先生から説明を受ける。西野先生はくらいつくように耳を傾け、メモを取る。

① 手術はうまくいったから、救命センターから脳の専門病棟の集中治療室へと引継がれる。朔先生は救命医だから、今後の治療には別の医師が担当するらしいが、太郎を気遣ってか、朔先生は今後も脳の先生と一緒に携わってくれるらしい。

② 手術直後だから、脳の中が落ち着くまで様子を観察する必要があるらしい。

③ 本来、病院の面会時間は午後からだから、帰宅しなくてはいけない。

④ しばらくの間、治療のために眠っている状態が続くが、太郎にはいつでも病院からの連絡がとれるように携帯をオンにしていてほしいとのこと。

説明が終わると、朔先生は太郎の肩に手をかけながら「太郎君、お母さんは今から僕と一緒に病棟へ上がるからね」と伝えた。

「はい。……先生、お母さんは元に戻りますか?」

「あとはお母さんの持つ力次第だよ」

「……」

「お母さんは眠ったままだからね。そして、今日の夕方くらいから顔がすごく腫れてくるのでびっくりするだろうけれど、しだいに治まっていくからね」

「はい」

CT撮影室の扉が開いた。蛍光灯の青白光の中から、輸液ポンプが2台つながった点滴台と、ベッドに寝ている母親が出てきた。医師の説明を聞く間に、母親がこれから背負っていくものと、これまで背負ってきたものが、なんとなくわかった気になって母を痛々しく思った。

父親の消息がわからないまま1人で僕を育てて、そして今母親は生きてる。死ななかったんだ。ICUに入っていくベッドの上の母親を見送りながら、太郎は泣いた。“ありがとうございます。神様” 太郎は天を仰いだ。涙は頬を伝ってシャツの襟元を濡らした。「男は泣いたらいかん」とよく言っていた祖母ちゃんが生きていたら、叱れらるだろうか。ハンカチがないから、日焼けした腕で涙をぬぐって鼻をすすった。

横にいる西野先生は、涙をこらえるようにして何度も何度も朔先生からの説明を読み返していた。朔先生はメモを確認している西野先生の汚れたTシャツに視線をやった。そうか、西野先生は家に帰らないままなんだ……。

「ありがとうございます。西野先生」声をかけながら見ると、西野先生はすばやくとサングラスをかけて「太郎、いったん一緒に帰ろうか」と言った。

西野先生も泣いているのかもしれないと思いながら、太郎は首を横に振る。「僕、9時くらいから田村さんに手続きの確認をしたいので、病院に残ります。ありがとうございます」

「そうか。お前の携帯がいつでも……これからいつでも授業中に鳴っていいようにしておくからな。学校に出られるようになったら安心して来い。いいか、お前は学校に来ればなんとかなる。仲間も先生も待ってるからな。困ったら一人で抱えて家の中でうずくまるなよ。お前がうずくまる場所は、ラグビー・グラウンドだと思っとけよ」

西野先生は淡々とした表情で、太郎の拳を強く握った。

第4話 につづく

< ● ●

ジェンダー

西尾 美登里

かつては家庭内で多くの役割を担っていた女性が、社会進出の増加によって家の中で生活する時間が短くなると、パートナーである男性のほうにも家庭での用事を担当する必要が生じてきます。こうしてそれまで“母親の領分”とされてきた育児にも積極的に取り組む「イクメン」が登場しました。

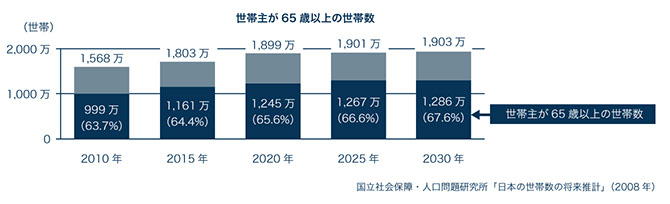

病気や障がいなど介護が必要となったときに介護を担う「ケアメン」の存在にも、少子高齢化に加えて、こうした女性の社会進出と男性の家庭内進出が大きく影響しています。

ジェンダーとは、「性のらしさ」だと私は解釈しています。一説によると、人にはもともと染色体の「性」に加えて、もう一つ「ジェンダー・アイデンティティ」というものを生まれ持っているといいます。これにさまざまな経験や環境が加わって「ジェンダー・スキーマ」という壁のようなものを通過すると、個々のジェンダーができあがるとされています。

ジャンダー・スキーマは、現在と昔では大きく異なりますから、「泣いたらいかん」と言っていた祖母の時代のような価値観は、もうすっかり薄れてしまっているでしょうか。いや、今でも「男なら泣かない」という人は確かにいます。

ジェンダーについて考えるなら、漫画の世界を振り返るとよくわかります。男女の役割変化がそこによく表れているからです。たとえば1960年代後半にヒットした『巨人の星』は野球少年が主人公でした。そこに描かれた女性の代表といえば、主人公の姉・明子です。彼女は髪が長くスカートにエプロン姿で、家庭内の役割を担うキャラクターとして描かれていました。

約20年が経った1980年の作品『タッチ』では、やはり野球少年である主人公の幼なじみ・浅倉南は、セミロングに制服やレオタード姿で登場する、文武両道で活発なキャラクターです。とても「女子力」が高い女の子でした。

そして90年代には、野球ではなくバスケットボール漫画の『スラムダンク』が大ヒットしました。マネージャーの彩子は、キャップを被りキリッとした眉にスパッツ姿で、男子プレーヤーに堂々と物申す、男っぽさを持ち合わせた女性です。

そして近年では、認知症の母親の介護を題材とした「ペコロスの母に会いに行く」が注目すべき作品の一つです。主人公は実在の人物がモデルとなっていて、作中、これまで女性の役割とされていた「介護」を男性が担っています。冒頭に書いたとおり、すでに家庭内進出の男性代表としてイクメンがいますが、彼らとケアメンとでは年齢層と時代背景が異なるため、その意味合いは大きく違ってくるのです。

『スラムダンク』世代と『巨人の星』世代のジェンダーとでは、経てきた経験や環境、そこで醸成された価値観が大きく異なるため、ジェンダー・スキーマも同じではありません。今の社会で「自分と異なるジェンダー役割」を担うケアメンの多くは、生活に困難感を抱えているのです。そうした実態を明らかにして、みなさんのケアの一助になりたいと私は考えています。

©2019 Taeko Hagino

![[連載小説]ケアメンたろう 第3話“何かあれば開くようにする鞄” 文・西尾美登里/挿画・はぎのたえこ](images/u18813-21.png?crc=4148681304)