「私はアナログ人間なんで・・・」

スマホを使えない中高年がよく言い訳のように使う言葉だが、本人はきっと謝ったり謙遜したりしているのではなく、「なんでワタシがパソコンとかスマホとかワケのわからないコムズカシイものを使わなくてはならないんだ!」と心の底で憤っているに違いない。

人間はアナログとデジタルに分類されるわけではないし、この言葉はある意味、デジタルに代表されるテクノロジーに対する反感や、ひいてはその非人間性を揶揄する気持ちを代弁するような言い方になっている。

人間とはずっと大きく深い存在で、テクノロジーと呼ばれる呪文のような小手先の技法を使いこなせるかどうかで、その人の価値が決まるものではない。デジタル機器やネットなどは子どもの遊びで、スマホゲームのやりすぎで勉強をしなくなったり、ネットの誹謗中傷やフェイクニュースで社会が混乱したりするのは、使わなくてもいい余計なテクノロジーが引き起こした害悪だ。そう考える大人は昔からいて、その数は徐々に減ってはいるものの、新しいテクノロジーを使えるかどうかで社会的、経済的な格差が生じる“デジタルデバイド”と呼ばれる現象も90年代からさかんに問題視されてきた。

しかし思い起こせば、テクノロジーという英語の流行語が入ってきて、“テクノ〇〇〇”というネーミングの音楽やダンス、アキバ系カルチャーが注目され始めたのは1980年代のことだった。83年にはファミコン、84年にはマッキントッシュ(現在のMac)も売り出され、YMOの奏でるようなピコピコ音や、いかにもコンピューターで作ったぎごちないポップな画像が世間にあふれるようになって流行した。しかしその一方で、当時は“キーボード”なるものを使える人も少なく、会社でコンピューターを扱えるのは「電子計算機室」などの部署の専門家が中心で、一般人が気軽に手で触れられるものではなかった。それが急激に変わり始めたのは、90年代半ばにインターネットが爆発的に普及し始めてからのことだった。

19世紀から使われるようになった新しい言葉

そしてそのインターネットも、誰もがスマホで日々利用できるようになり、呼び名を「ネット」と縮めても通じるようになり、「IT」や「ネット時代」という言葉も定着してきた。世間でテクノロジーが話題にならない日はなく、iPhoneの最新機種の発表のニュースなどが世界中で大きく取り上げられるご時世には、テクノロジーやネットを無視することは、もはやできなくなりつつある。

しかし、このテクノロジーという外来語を「科学技術」と訳してみても、どうも座りが悪い。どうもその語感からは、AI、VR、IoTといったアルファベットが乱立する最先端のデジタル分野がイメージされるが、一体その本当の意味とは何なのだろう? 調べてみると、この言葉自体は大昔からあったわけではなく、驚いたことに欧米でも頻繁に使われるようになったのはごく最近のことだという。

テクノロジー(technology)の語源を探ると、ギリシャ時代にアリストテレスが『修辞論』の中で使った「テクノロゴス」(τεχνολόγος)にまで遡ることができるとされるが、その言葉はもともとテクネー(工芸や技)とロゴス(論理や学)を組み合わせたものだった。「手工芸の技法」のようなニュアンスで使われていたものの意味は明確ではなく、現在のテクノロジーとはかなり違った扱いで、それ以降ずっと使われることはなかった。それが復活してテクノロジーという言葉になったのは、やっと19世紀になってドイツのゲッティンゲン大学の経済学教授ヨハン・ベックマンが1802年に『テクノロジー入門』(Anleitung zur Technologie)を書いてからのことだった。

技術というもの自体は古代から存在しており、それを使う様をアートや工夫として表現することはあったが、必ず誰か優れた職人などの行う行為を指し、その行為自体は独立した抽象概念としては意識されてはいなかった。たとえば、レオナルド・ダビンチの技は天才の彼だからこそ可能なすばらしい行為(アート)であり、その人と分離することはできず、誰もそのノウハウをそのまま真似したり共有したりすることはできないと考えられた。

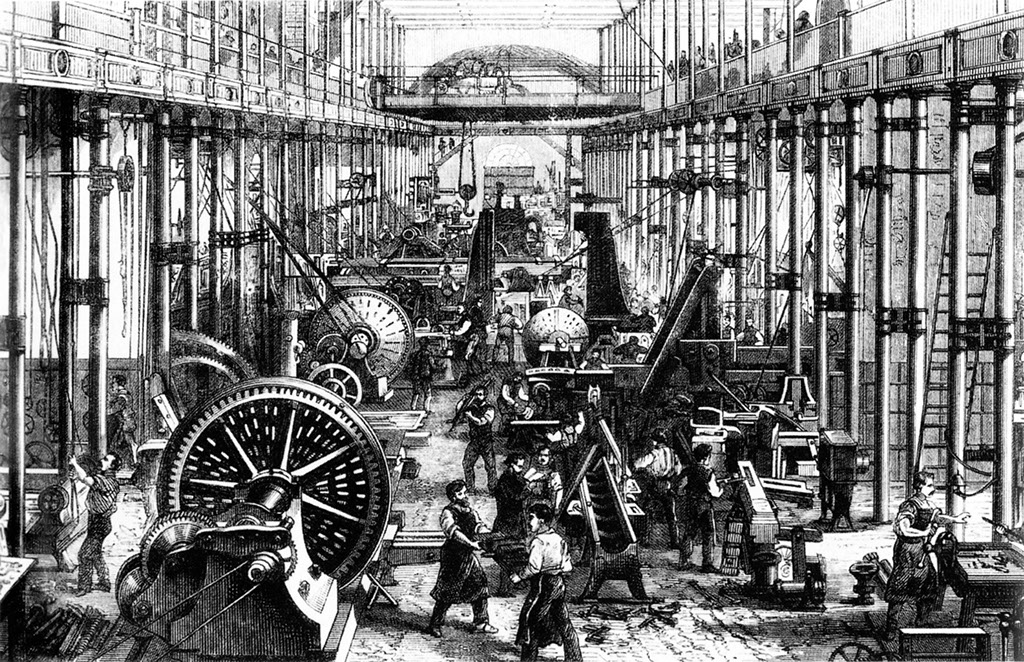

ところが、17世紀の科学革命を経て18世紀には産業革命が起こり、それまで人間や動物の力で行っていた仕事を、蒸気の力を使って機械で模倣することができるようになった。大航海時代に精密化した時計の技術を応用すると、からくり人形が人間や動物の動きさえ再現できるようになった。その結果、熟練の職人がやっていた技法を機械で模倣し、人手を使わずに蒸気機関で効率よく大量の織物などの製品を生み出すことが可能になってきた。

そうしたことが実現してくると、次には職人の技とは何だったか? ということが問題になる。技とそれを行使する主体である職人は不可分のはずだったのが、技は機械の歯車の組み合わせに映し込まれ、実行する動力は人間ではなく蒸気機関で動く機械が代行することになった。いわゆるソフト(職人技)とハード(人間)が分離し始めたのだ。

ソフトを正確に伝えることができれば、誰でも職人の技を模倣することができる。一人の人間や機械がずっと同じことを続ける時代が終わり、ソフトを入れ替えればありとあらゆる仕事をこなすことが可能な時代がやってきた。

ベックマンはこうした属人的な部分を取り除いた、機械でも模倣できる技をテクノロジー(Technologie)と呼び、それらを広く工学全般に渡って集め、教科書として出版したのだ。だからといって、テクノロジーという言葉はすぐに理解されて普及したわけではなく、アメリカでも1939年まで一般的な意味で引用された事例はなく、それが初めて公式の文書で使われたのは、やっと第二次世界大戦が終わって戦後の復興が始まった頃の1952年の大統領の一般教書演説の中でのことだったという。

ドイツの技術学者ヨハン・ベックマン(1739-1811)と、彼の記した『Anleitung zur Technologie』が図案化された切手。

![特集:ナイチンゲールの越境 ──[情報] テクノロジー、過去、未来 第3回 テクノロジーが宇宙を変えるとき text by 服部 桂 profile](images/u9819-13.png?crc=4243683728)