©2020 Taeko Hagino

「太郎、俺も手伝うからなぁ」

──(本文より)

< ● ●

傷病手当、休職の手続き、診断書……

加入している生命保険から保険金を受け取るためには、医師に証明書を書いてもらう必要があるということがわかった。

退院時に病棟に手渡しすれば、後日勝手に書類はできあがるらしい。お金とともに受け取った書類を、太郎が生命保険会社に郵送する必要があるという。証明書は病院の書式で作成する場合は一通3,000円。生命保険会社の書式で作成する場合は5,000円かかるという。

「たけ(高)ぇ」

太郎が財布の中身を確認しながらそうつぶやくと、慧人の父親が即座に説明する。

「そりゃあ、生命保険なら1日に何千円、手術1回で何万円の保険金が支払われるんだからね、そのための書類なら価値があるし高いよ」

田村さんが心配そうに言う。

「太郎君、お母さんが入っている生命保険の会社から書類を取り寄せるときには、病院の書式で作成可能なのか、提出は原本もしくはコピーでも可能なのかを確認するほうがいいよ。一通ずつに費用がかかるからね。……生活費は大丈夫なのかい?」

太郎は首をひねりながら答える。

「どのくらいお金が必要かよくわからないんですけれど、しばらくは多分、大丈夫かなぁと思うんですが……」

慧人の父親が心配そうにして、こう言った。

「もしも入院が半年以上続いたら、給料は今もらっている額面からグンと低くなってしまうことになるんだよ」

慧人は 怪訝そうに言う。

「父さん、そんなん今、太郎に言わんでもいいやんか」

「お前はわかってない。きちんと手立てをしておくといいってことだ。行き当たりばったりになってはいかん」

田村さんが提案した。

「不安なら、今のうちに傷病手当を考えておこう。傷病手当というのは、仕事をしていた人がケガや病気で働けない間、給与が変わらない場合は受けられないんだけど、ぐんと下がった場合には支給されるんだよ」。

「大学からお金がもらえるんですか?」

「いや、大学からではなく大学の職員が加入している医療保険から出されるんだ。太郎君が書類を取り寄せる必要はない。証明は医師が傷病手当金の申請書に記入することになっているからね。1つの病気に対して1回だけ申請できる手当なんだよ。そうそう、朔先生(母と旧知の医師)に言って書いてもらうことにしようね」

「そうですね。準備しておいたほういい」

慧人の父親が腕組みをしながら頷いた。

『しょーびょー手当か。知らん人と知っとる人がいそう……』

診断書を書いてもらうのにも費用がかかる。そして今後の生活は大丈夫なのだろうか。やっぱり大学進学とか言ってる場合じゃないのかもしれない……。太郎は不安になる。

「傷病手当で思い出した。太郎君、お母さんの休職の手続を取らなければならないね。まだ書類を出していないだろ?」

休職手続き……思いもよらなかった。

慧人が父親を呼んだのは、こういう事情を教えてくれると思ったからだろう。田村さんが続けて言う。

「それじゃ、お母さんの職場への手続きについては、診断書を書いてもらう必要がある。その診断書類ができたら、君が学科の事務に持っていくんだよ」

「はい。その書類って、決まったものがあるんですか?」

「それは、慧人に持たせるから」

と、慧人の父が答える。そして横で慧人が「心得た」という感じで頷く。

「わかりました。保険金を受け取るための証明書は担当の先生、傷病手当は朔先生、休職の手続きの書類は慧人のお父さんが準備をしてくれて、自分が学科の事務に持っていく……」

病気をして生活していくためには、いろいろな制度があることを知っているほうがいい。でもその制度にたどり着けない人ってどうしているんだろう。そう思いながら、たくさんの知らない用語と今後の生活への不安で、太郎の頭はパンクしそうだった。

「きちんとメモしてるから」澤田久美子が言った。

「あ、ありがとう」

まだ、退院のことなんて……

「さて本題は、お母さんがここを退院した後の病院だ。リハビリする病院を探さなくてはならない……」

田村さんの言葉を聴き終わらないうちに「太郎、学校から遠いのはまずいよな」とツッツーが遮る。

「うん。僕はこのまま九西大学に入院してもらうことが一番いいと思ってます」

太郎がそう言うのを聞いて、皆は頷く。

「太郎のお母さん、ここにもう少し……なるべく長く居させてもらえないんですか?」

ツッツーが太郎の気持ちをさらに代弁してくれた。

「この病院では、状態が落ち着いたらすぐに患者さんたちに退院してもらうようになっているんだよ。でも朔先生には、なるべく長く病院に居させてほしいって言ってみてごらん。もしかしたら事情を最大限に考慮してくれるかもしれないけれど、それが叶うかどうかはわからない。君は学校があるし受験も控えているのだから、授業に差し障りがないよう、転院は土日にさせてもらいなさい。私からも頼んでおくから」

高校と太郎の実家から近い病院を、田村さんがいくつかメモにピックアップして渡してくれた。

『母さんはまだ元気にもなっていないのに、退院なんて……。よく知っているこの場所でさえ不安なのに……』

母親が病人になり、太郎の生活環境は大きく変わった。自分も母親もまだその状況に十分慣れていないのにドンドンわからない手続きが必要になって、さらに病院も変わってしまうなんて……。太郎の表情がみるみる曇っていった。慧人の父親は、優しくフォローするように語る。

「太郎君、それぞれの病院を調べてから、お母さんと一緒に決めてごらん。もしも難しいことがあれば相談に乗るし、学校の先生にも太郎君の事情を知ってもらっていたほうがいい。転院の際や困ったときは、慧人、お前も手伝いなさい。もちろんお父さんも協力する。受験の前には部活も……花園予選も気になるんだろう? お前たちは最後の年だから思い切りやりなさい。もし転院日が試合と重なったりした場合は、私が太郎君の代行になるから」

そう言って、慧人の父親は太郎の肩を叩いた。

太郎が思わず涙ぐむと、つられてツッツーも泣いた。

「太郎、俺も手伝うからなぁ。そして西野先生にも知ってもらっておこうな」

無言で太郎は席を立ち、トイレに駆け込んだ。自分が可哀そうなんだか、恵まれているんだかよくわからなくなっていた。これからの母親のことを考えると、もっと頑張らなければならないのだろうか。でも、何をどう頑張ればいいのか……。自分も、母親も、生活も、進路もどうなっていくのかわからない。

しばらくの間トイレに籠っていた太郎だが、泣き顔なんて見られたくないから、トイレットペーパーで涙を拭いた。

一方、『地域支援室連携説明室』では話がさらに展開していた。

「入院しているうちに、介護保険の申請とか手続もしておいたほうがいいですよね」

腕組みをして慧人の父親がそう言うと、澤田久美子がうなずいた。「確か、太郎君のお母さんの年齢だと、脳出血後なら介護保険は申請できるはずよ」

「君は、いろいろな手続をよく知っているようだね」

田村さんが感心しながら、澤田へ声をかける。

「はい。祖母が介護保険を受けていますし」

話に置いてけぼりのツッツーと慧人に田村さんが気づいて、こう続けた。

「役所というところは、こちらがナーンにも手続きをしなければ、本当にナーンにも教えてくれない。だけどね、困ったときには区役所に行って相談すると、いろいろな手続きを教えてくれるんだよ」

「はぁ……」

一度聞いただけではわからない。それが制度というものらしかった。

トイレの中にいた太郎は、「青春」のイメージとはほど遠いことが自分の身に起こっていて、暗闇に突き落とされたような気分になっていた。

「太郎、大丈夫か」

鼻水と涙が落ち着いた頃にツッツーがやってきて、トイレの前に立っていた。

「ありがとう。大丈夫」

扉を開けたとき、目の前に立つツッツーの赤い目を見て、太郎はまた泣いた。

第9話 につづく

< ● ●

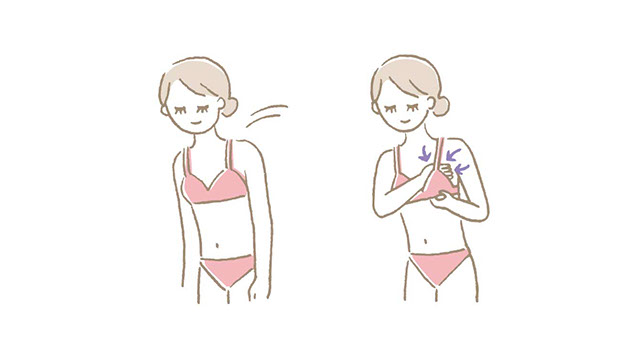

ケアメンあるある〜下着装着の問題

西尾美登里

ケアメンの皆さんと話していると、「そうだそうだ」「私もそれに苦労しましたよ!」と言って盛り上がる話題がいくつかあります。

その一つが、女性のブラジャーの装着です。

女性の方は、ふだん自分がブラジャーを装着するときの手順を思い起こしてみると……

① 肩紐を両肩に通す。

② ホックを留める。

大きくはこの2つですよね。しかし、もっと細かく配慮することを挙げれば、こんな動作をしていないでしょうか。

- ぜい肉をカップの内側に収めるため、前かがみになる。

- ホックを留めた後、背中や脇下の肉を、手のひらを使いカップに入れる。

「私はそんなことしない」とおっしゃる女性もいらっしゃるでしょうけれど、ブラジャーを買うときのフィッティングでも、決まってこれらのことを店員さんに指導されますし、実際にブラジャー内にお肉が落ち着いておらず、ぜい肉がブヨンと出ていたら、上着を着ても外見のスマートさに欠けます。

女性のこのような感覚なんて、ブラジャーを自分でつけたことのない男性が気づくはずもありません。

そこで私は、夫に「ケアメンは、ブラのホックを留めることに苦労しているらしいよ。あなた、ちょっと私のホックを留めてみて」と試しに言ってみたところ、彼は仕事の手を止めて「はいはい」とやってくれました。しかし背中を触るその手がひゃっと冷たくて、思わず「きゃー」と振り払ってしまいました……。

ましてや円背で視野が狭い高齢者や、下着をつけてもっているという感覚がなかったり、理解ができない要介護者は、冷たい手が背中に突然触れた途端、驚いて大声を上げたり、不機嫌になったりすることもあるのではないでしょうか。医療や介護に携わる人には、手を温めて患者や療養者に触れるという配慮が身についていますが、家族介護者はそんなことを誰にも教わりません。

さて、そのあと夫はというと、私のブラのホックを留めることに成功しました。彼曰く、相手がおとなしくしていてくれればとくに苦労することはないし、意思疎通さえできればきっと大丈夫。でもコミュニケーションが難しかったり、身体に汗をかいていたりしたらうまくできる自信はない、ということでした(ちなみに、私自身が感じた「出来栄え」はどうだったかというと……ホックは留まって胸は隠せていたけれど、お肉が……ブラからはみ出ていました)。

主介護者がケアメンで、ブラジャーをご自身でつけることができない要介護者がお知り合いにいる方は、このようにケアメンの皆さんが毎日、苦労しながらブラジャーをつけているのだろうなぁと、慮っていただけるとありがたいです。

健気ですよね。

イラスト:楠木 雪野(くすき・きよの)

★ 楠木さんのイラスト・レポート「明治村の“ナイチンゲール病棟”を訪ねて」をこちらで公開中!

< ● ●

![[連載小説]ケアメンたろう 第8話 ブラジャーと涙 文・西尾美登里/挿画・はぎのたえこ](images/u31232-17.png?crc=405810918)