権力への意志

さて、いよいよ具体的なニーチェの「病の哲学」の内容を見てみましょう。ただしここでは「権力への意志」「価値の転換」「超人」「永劫回帰」という4つのキーワードに絞ることにします。いずれも「凄そう」と思えるものばかりですが、表向きのインパクトとは裏腹に、ニーチェ独特の言葉遣いもあって、書き残されたものを読んでもなかなかその真意を掴み取ることができません。それこそニーチェが望んだことでもありますが、読み手の解釈によってどのようにでもとらえられるところがあります。

最初に「権力への意志」ですが、まずここからして厄介です。一般的に「権力への意志」と書けば「権力志向」、すなわち「世の中では力を持つ者が勝者である。だからできるだけ多くの力を手に入れることが望ましいのだ」といったニュアンスでとらえられるに違いありません。動物界の掟としての「弱肉強食」と混同される場合もあります。極端に言えば、暴力を肯定しているのではないかと勘違いもされます。

しかし、ニーチェの言う「権力への意志」は「権力志向」を無思慮に肯定するものではありません。また、だからといって物理学的な「力」に純粋化しているわけでもない。むしろ多様な「力=意志」によって世の中や世界が動いているということを見つめ直すことが重要となっています。力のせめぎあいこそが現実だ、ということです。

この複数の「力」は、次の5つの側面からとらえられています。

・認識としての権力への意志

・自然における権力への意志

・社会としての権力への意志

・個人としての権力への意志

・芸術としての権力への意志

「認識としての権力への意志」とは、要するに私たちの認識というものが、すべてある視点からとらえられた「解釈」にすぎないとみなすことに相当します。主観的認識であれ、客観的認識であれ「権力」なのです。哲学的認識であれ、医学的認識であれ「権力」なのです。絶対的、普遍的なものがあるということが「権力」であり、その「権力」が絶対性や普遍性を保証しようとしているだけにすぎません。とりわけニーチェが批判しているのは実証主義的な認識であり、自分たちこそ唯一「真理」へと至りうるという「権力」が行使されている点を強調しています。

カントのところでお話したように、デカルトからカントに至る認識の基本的な考え方は、自然科学的な方法論にはゆるぎない信憑性があり、少なくとも現象界については誰もが受け入れられる「事実」が存在するというものでした。端的に言えば、自然現象は客観化可能で合理的な説明が可能である、ということです。これに対してニーチェは、「事実」などなく「あるのはたかだか解釈にすぎない」と主張しました。「事実」そのものを確かめることはできないということです。つまり「認識」とは「解釈」されたものであり、「解釈」は人それぞれ異なってよいのです。絶対的に正しい一つの「認識」があるのではなく、無数の「解釈」があるだけなのです。

例えばヘーゲルの弁証法は、過去の中から何を選び取ってきたのかに着目しその根拠を現在の視点から意味づけていました。こうした一貫性は、その内部に立てば統一感があり、すっきりとしたもの、納得できるものにまとめ上げることができます。しかし外部に立つとどうなるでしょうか。勝手につくられたもの、自分にはしっくりこないものにすぎなくなってしまいませんか? これに対してニーチェは、自分の解釈の仕方を「系譜学」と呼び、何かを選んできた経緯において何を捨ててきたのか、何を失ってきたのかを再発見する道筋を示すことに注力します。

つまり、あることの正しさを正しいものとして追認するのではなく、その正しさが正しいとみなされるに至った経緯や、正しくないものがどうして正しくないとされたのか、また、正しいものとどういった関係をとってきたのかを探ることになります。こうしたニーチェの方法論や系譜学は、その後、特にフーコーに継承され『狂気の歴史』や『監獄の誕生』が書かれました。

次いで「自然における権力への意志」は、いわゆる「生命」「いのち」「生」「生き物」にかかわるものです。人間に限らず、動物そして植物を含めて、多様な「生きもの」が共に存在する中ではさまざまな力が作用しています。いや、「うごめいている」と言ったほうがリアリティがありそうです。他の「権力への意志」と異なり「自然」の場合だけ「~としての」ではなく「~における」となっていることからも「自然」そのものが作動するのではなく、「自然」においてうごめいているさまざまなものの「権力」もしくは「意志」を問うているのだと思います。

そうすると、「生存欲求」と同じようなもののようにとらえられているように見えるかもしれませんが、少しニュアンスが異なり、物理法則で言うところの「力」とのアナロジーで説明されることに異議をとなえるもので、「死」に抗う力のようなものを指します。ただし、他方で「死」を希求する力(フロイトであれば「死への欲動」〈タナトス〉)に焦点を当てることもあると思います。あえて言えば「自然淘汰」や「弱肉強食」はこの「自然における権力への意志」にかかわるものですが、反対に「利他性」や「共棲」もこの権力に含まれるのではないでしょうか。

3番目の「社会としての権力への意志」は、結婚や家族から血族、民族、国家などにかかわるばかりでなく、所有権、言語、伝統などにも言及されています。極限的には、個人が国家のために犠牲になること、すなわち、戦争に駆り出させ個人の命を奪うことが代表例として挙げられています。個人の次元では「殺人」は道徳的に許されなくても、戦争においては正当化されるばかりか、むしろ高い価値が付与される、そうしたことを指します。ここでは、善と悪との対立は無化されてしまいます。これこそが「社会としての権力への意志」です。

このため「社会としての権力への意志」は4番目の「個人としての権力への意志」と常に対立します。「個人としての権力への意志」は「社会としての権力への意志」との間でぶつかり合うものです。個人には個人の事情があるように、社会や国家にも事情があり、それは避けがたいと同時に、本質的で強い求心力があります。しかも「個人」(なかでも民衆)は群れ集まることによって、初めて実質的な権力の行使が可能となるという思い込みがあります。

最後に「芸術としての権力への意志」は、醜いものを拒み、美しいものを希求します。「権力への意志」が発動するのは、言い換えれば、現状に「美」が欠けていたり失われていたりしているからです。また、芸術的行為や創作的行為には、ある種の反社会性がつきまとっており、そして狂気をはらんでいます。

大雑把ですが、これら5つの「権力への意志」をまとめて眺めてみると、ここに「生死」「真偽」「善悪」「美醜」といった二項対立が収められていることに気づきます。しかしニーチェはプラトンやカントのように「観念」つまり「理想」を語る哲学者ではないので、ないものを希求するという姿勢はありません。あえて言えばこうした二項対立を持ち出すこと、二項対立にとらわれていることが「権力への意志」であり、いずれかだけを価値のあるものとして選択するのではなく、その渦中で生きていることを肯定的にとらえようとしていると言えます。

すなわち「生死」ではなく「病」を(または「老い」を)、「真偽」ではなく「誤謬」を、「善悪」ではなく「刑罰」や「犯罪」を、「美醜」ではなく「狂気」を、見つめようとした、それが「権力への意志」ということです。

価値の転換

ニーチェは他の哲学者以上に「哲学」にこだわりました。前述したように、それにはいくつかの理由がありました。大学に職を得る際に、彼は「哲学者」であることを望んだにもかかわらず、そうはならず古典文献学の専門家として招聘されたということも、その理由となりそうです。しかも彼にとって「哲学者」とは、単なる「哲学」の研究者であってはならず、価値を創造する者(を解釈する者)、文化を治療できる者でなければなりません。哲学は過去の文献を読み漁り、その整合性や内部合理性を再構築することよりも、価値(文化)の創造を目指すとされています。ややこしいのは、「目指す」ということです。あくまでも「創造」するのは芸術の領域であり、哲学者は「解釈」を行う立場にあります。

また、世間ではよくニーチェの思想はナチズムを正当化する根拠づけに利用されたと言われていますが、少なくとも本人は、ヘーゲルを筆頭とする国家に帰依する哲学を嫌っていました。哲学者はむしろ反対で、国家に反逆したり転覆を試みたりするような力を行使しなければならないと考えています。それが言わば「価値の転倒」と「創造」です。すなわち、時代=現状の体制=国家=価値は常に転倒、破壊されて、新たな価値が生み出されねばならないのです。言い換えると、時代の「診断」を施すという意味で「医者としての哲学者」であり、のみならず新たな価値創造の手引きを行うという意味合いも持っています。

ただし、実際のケースで考えると、ニーチェの言う「価値の転換」というのは、結構簡単な話ではありません。例えば現代日本社会においては、一般的に年収は高ければ高いほど「よい」とされていますが、その中で年収300万円でも幸せな人生が送れるという主張は、「価値の転換」を果たそうとしているように見えます。しかしこれを年収1,000万円の人と比べてしまうと、結局は「年収」を意識することになり、「価値の転換」はうまく果たされなくなってしまいます。あくまでも「年収」の過多に「価値」を置くのではなく、その彼方に新たな価値観を生み出すことが求められます。

───────────────────────────────────────

![]()

最も健康に注意を払った哲学者と言えば、カントが挙げられます。ご存知のように彼は一日の生活サイクルを厳格に規定し、食事やアルコールの摂取量にとても気を遣っていました。ほか、カントに次いで健康オタクに近い雰囲気を持つ哲学者はショーペンハウアーです。隠遁生活に入って以降、規則正しい生活を送り、睡眠と食事にはかなり配慮しました。また、愛犬との散歩は2時間くらいかけて毎日行われました。

古代にさかのぼれば、ストア派の哲学者たちが「養生」に強い関心を抱いていましたが、「健康」というよりは「善い死に方」ができてこそ「善い生き方」ができたとみなしたところがあります。「自死」に価値を見いだす場合もあります。そのため、現代で言う「健康」志向とは少々異なります。

───────────────────────────────────────

永劫回帰と人生の意味

続いては「永劫回帰」についてです。ニーチェにとって人間の生涯には、「前世」や「来世」というものが存在しません。「死後の世界」を想定するということが一切ありません。生まれて生き、そして死ぬ。それだけです。しかし、だからといって「人生」が単純な直線でのみ描かれるわけではありません。「永劫回帰」という考え方は、何度でも生まれて死ぬとしても全く同じ人生や経験が繰り返されるというものです。そして大切なのは、嫌な部分や抹消したい部分があったとしても、それらも含めすべて自分の生きざまを肯定する、という態度です。むしろそこには、自分の人生をもう一度すべて残らず同じままで受け入れる、という姿勢が見られます。

この話をすると、興味深いことに、反応は2つに大きく分かれます。漠然と考えていると、できることなら生まれ変わってもう一度別の人生を歩みたいと思う人が大半でしょう。しかし、永劫回帰という考え方を説明すると、なるほど、むしろ自分独自の歩みを慈しむべきだと感じはじめる人たちと、そんなのは耐えられないと思う人たちに分かれます。あの日、あの時、あの場所で、ああしていれば自分の人生が大きく違っていたはず、という思いは誰でも抱くものです。しかし、その人生の分岐点において、結果的に選ばれた現在に対して不満を抱くことはあまりよいことのようには思えません。いつまでも今の自分を肯定できず、そのときの選択に後悔ばかりしていては、自分の人生を否定するようなものです。

例えば、結婚しようと思った2人にやむをえない事情があり破談になってしまったとき、「生まれ変わったら一緒になろうね」といって慰め合うのは、何ともロマンチックではありますが、同時に一見「永劫回帰」の思想に反しているようにとらえられるかもしれません。しかし冷静に考えると、ここには「後悔」よりも、すべてを肯定的に受け入れるという姿勢(「運命愛」とニーチェは呼びます)が感じられます。生まれ変わってもおそらくこの2人は結婚には至らないことに気づいており、それでもなお、2人が出会えたことを祝福したいという、そういう気持ちが伝わってきます。「永劫回帰」とはこのように、単に「死後の世界」があるのかどうかではなく、自分の生やその選択における肯定的な向かい合い方のことを指すと考えられます。

───────────────────────────────────────

![]()

長生きした代表的な哲学者の没年を順番に並べてみましょう。ガダマー(102歳)が最高齢と思われますが、バーザン(104歳)という記録もあります。そのあと、文化人類学者ですが現代思想に大きな影響を与えたレヴィ=ストロース(100歳)が続きます。次いでブロッホ、ポパー、リクール(92歳)、ホッブズ(91歳)、シュヴァイツアー(90歳)、レヴィナス、パトナム、ヨナス(89歳)、ミューラー、ブーバー(88歳)、ヤスパース(87歳)、ハイデガー、ダメット、ストローソン(86歳)、ベンサム、ヴォルテール、エーコ、ユング(85歳)、というように並びます。

一方で、短命だったのはスピノザ(44歳)、デカルト、メルロ=ポンティ(53歳)、そしてニーチェ(55歳)です。彼は決して長生きのほうではありませんでした。これらの例外を除けば、著名な哲学者はそれなりに長生きしたと言えるのではないでしょうか。

───────────────────────────────────────

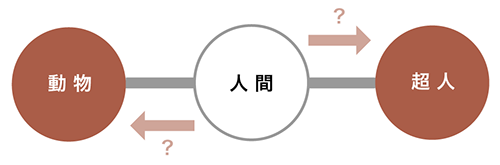

動物と超人のはざま

次に、「超人」について考えてみましょう。私たちは「人間」ですが、ニーチェに言わせれば、それに甘んじてはならないということです。「人間」は常に他の「動物」とは違う存在として自らをアピールしますが、その次元にとどまってはならず、一歩前に進まなければならない。それが「人間を超える存在」としての「超人」です。「動物」とは違って「人間」は「~である」という考え方では、結局は「人間」はダメになってしまうのです。

一般的にニーチェの道徳観や価値観は、キリスト教的道徳を「奴隷」や「畜群」的とみなし卑屈なものだと批判したうえで、自力で立ち上がる「超人」の思想を説いたとみなされていますが、本当にそういうものなのでしょうか。

デカルトやカント、ヘーゲルなど、近代の哲学は「人間」を他の「動物」から区別することによって「人間」を定義づけようとしました。人間は「自分」を「自分」として意識できる存在であり、動物よりも高度な知性を持っている、とみなされます。俗に言う「人間中心主義」です。確かに「人間」が「科学技術」を行使して「動物」を含む自然界を支配するためには、こうした手続きが必要だったと言えるでしょう。また、フランス革命など社会体制を変えていくためには、その根拠が必要だったのでしょう。これはこれで納得のいく筋書きです。

ところがニーチェは、全く別のとらえ方をし、ここに「超人」思想がかかわります。すなわち、ニーチェの場合「人間」とはあくまでも「動物」と「超人」のあいだでうろたえている存在にすぎないのです。正確には「動物」と「超人」とのあいだに張りわたされた一本の「綱」にすぎず、しかもその綱の下はとても深い奥底になっています。

「人間」は少なくとも「動物」であることをやめて、この綱を渡ろうと決意するだけの勇気はありましたが、踏み出したからといって安泰ではなく、むしろ「超人」にまでたどり着こうとしなければ、いつ奈落の底に落ちるかわからないほど不安定です。しかしすでに綱の上にいる以上、戻ることも渡り切ることも立ち止まることも、いずれにおいても危険きわまりない状態にあります。さあ、私たちはどうすべきでしょうか。ニーチェは「超人」に進め、と言っているのです。

ただしここで注意しなければならないのは、「超人」というものが、必ずしも現代的な意味における「強さ」を持っているとは言えない、ということです。この「強さ」はあくまでも「人間」の価値観に照らし合わせて考えられたものであって、「超人」の「強さ」というものは、むしろ「弱さ」すなわち「病」との向き合い方にあるのではないか、ととらえることができます。わかりやすく言ってしまえば、ニーチェの「超人」とは、「病人」や「子ども」または「老人」のことなのかもしれません。

少なくとも「病」をただ受け入れるのでも、拒絶や否定をするのでもなく「病」である自分を全面的に肯定すること、それが「超人」的な向きあい方と言えるでしょう。人間を超えて人間の価値を転倒させ、新たな価値を創造するのです。

なお、楳図かずおの漫画に「Rojin」という短編があります。ここでは5歳の子どもが、老人をある意味では「超人」であるかのようにとらえているさまが描かれています。この作品の世界では、人はみな20歳で死ぬと教えられています。そのため一度も老人を見たことのない子どもにとって「老人」とは「人間」ではありません。あるはずの髪の毛がない頭、皺のある顔、曲がった腰など、「人間」にはない特徴に子どもは気づきます。つまり「人間」を超えた何者かなのです。単純に「人間」を超えるという高邁なことではなく、まずは、物の見方を変えて(つまり価値の転換を行い)、こうした「目」を持つことが、まずは私たちには大事なのかもしれません。

───────────────────────────────────────

![]()

しばしば、人を好きになることを「恋の病」と呼びますが、ニーチェは1876年4月、ジュネーヴで出会った若いオランダの女流音楽家マティルド・トラムペダッハと、わずか数時間一緒に散歩をした後に手紙で求婚します。しかし彼女は、サンジェというピアノ教師を熱愛していたため、彼のプロポーズはあっさりと断られてしまいます。

また、フロイトの回でも登場したルー・サロメに対しても「恋の病」にかかります。ニーチェは1882年4月、ローマでサロメと出会います。彼女はあちこちで浮名を流しており、ニーチェにもキスをしたと彼女は後に自叙伝に書いています。その後、共通の知人であるパウル・レーと3人で写真を撮る(後にニーチェの母親はこの写真に不快感を示しました)など「三位一体の生活」を目指し、親密な関係にはなりますが、どちらかというとレーとサロメの2人が恋愛関係に近かったようです。ニーチェは難しい話をするなど、自分なりに彼女との距離を縮めようとしますが、妹のエリザーベトが邪魔をしたばかりでなく、そもそもサロメにはニーチェと結婚する気がなかったようです。出会った年の10月には関係が悪化し、「三位一体」は空中分解します。

ニーチェの最も深刻な「恋の病」は、ワーグナーの妻であるコジマに対してではないでしょうか。1869年にワーグナーとともに彼女と出会って以来、1872年に至るまでニーチェは足しげく夫妻のもとを訪ねました。その後ワーグナーとの関係が悪化して、そのまま会うことはなくなりましたが、晩年の病床から、どこまで本気だったかはわかりませんが、コジマに「愛しのアリアドネ」と書いた恋文らしき手紙を送っています。

こうしたニーチェの「恋の病」をたどると、ほとんど一方的な思いだけで終わっており、ちょっと情けなくなります。しかも彼の書いた警句には、女性に対する侮蔑的な、または一方的な決めつけの言葉が数多く並んでいます。そのために「モテないニーチェ」「女嫌いのニーチェ」というイメージが一般化しています。しかし、そうした女性を揶揄する警句は、自身の母や妹に対する感情の吐露だと受け止めたほうが良いように思えます。

───────────────────────────────────────

────────────────────────

────────────────────────