ジクムント・フロイト Sigmund Freud

1856 - 1939 オーストリア

ウィーンで生まれ育ち、神経生理学を学ぶ。しかしユダヤ人であることから大学で職を得られず、開業医として精神分析を行う。その考えは広く知れ渡り、多くの知識人(特にユダヤ系)から支持を受ける。ナチに追われロンドンで晩年を過ごす。

────────────────────────────────────────────

ジャック・ラカン Jacques Lacan

1901 - 1981 フランス

フランスの精神分析家。哲学を学びながらもフロイトの影響を強く受け、臨床と理論ともに精力的に活動するが、組織を二度にわたって解散させ、ある種の秘教的な存在となる。民族学(文化人類学)のレヴィ=ストロース、フーコー、アルチュセールらと並んで「構造主義者」と呼ばれた。

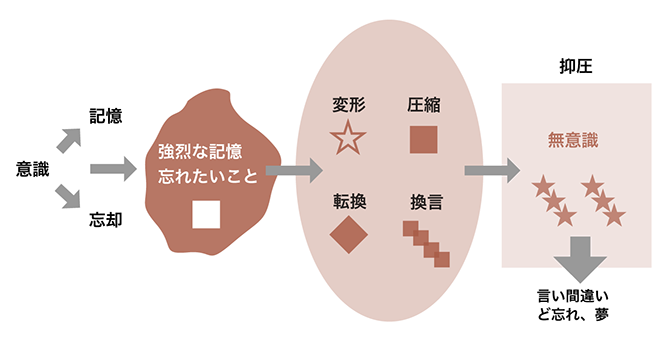

「ど忘れ」と「言い間違い」

さて、とくに「無意識」が突然表出してしまう例として、「ど忘れ」と「言い間違い」が挙げられています(『精神分析入門』1917年、第2講)。いつも誰かの名前を忘れる人は、ご注意ください。その名前には、もしかするとあなたの過去の心の傷(トラウマ)がかかわっているかもしれません。私にも身に覚えがあります。いつも、どうしても大好きな役者さんの名前が出てこないのです。

そう、今も出てきません。その名前は、「ナベサダ」(=渡辺貞夫)とか「オザケン」(=小沢健二)といったように、いつも略されているのですが、どうやら私はそうした略し方が嫌いなのかもしれません……今、ウィキペディアを見て、ようやく名前が分かりました。「トヨエツ」(=豊川悦司)でした。きっと私には、彼の名前を封印しなければならない過去があるのかもしれません。今度、もっとじっくりと考えてみたいと思います。

話は戻りますが「言い間違い」は実はもっと怖いものです。何かを言うとき、必ず、別の似た言葉を言ってしまうことがないでしょうか。例えば、何かのセレモニーの司会者が、そのセレモニーが早く終わってほしいと思っていたとしましょう。オープニングに一言マイクコールを行うときに、「それでは閉会の挨拶をしていただきます!」と「開会」というところを「閉会」と言ってしまうというものです。

ど忘れは相手にはあまり影響を与えませんが、言い間違いは、自分の気にしていることと気にしていないことを、あけすけに相手に晒してしまいます。それこそ、そのまま自分の「無意識」が他人に漏れてしまっているわけです。つまり、「言い間違い」は、単に正しい言い方に戻せば良いという話ではなく、どうして「言い間違い」が起こったのか、その原因を探ることで、その人の心のありようを垣間見ることができるとも言えます。

それと比べるとデカルトやカントの哲学は、何というのでしょうか、「真実」を追求するあまりに、人間が常に「正しさ」や「正常」の中にいるという前提をたてる傾向にありますが、フロイトが注目したのは、人間が常に「誤謬」や「不健康」と「正しさ」や「正常」のあいだを行き来しているという事実です。そしてこれは、きわめて哲学的な問いであるとも言えますし、同時に、看護職の方々が直面する日々の現実の姿とも言えます。

これは「言い間違い」だけではありません。ちょっとした「間」のとり方も、考えさせられます。江戸川乱歩の小説に「心理試験」という短編がありますが、ここではある言葉を与えて瞬時に思いついた連想語を言うという検査をもとに犯人かどうかを探るという、まだ、ポリグラフ(うそ発見器)がなかった時代の話があります。

例えば、金庫からお金を盗んだ人間に「金庫」と尋ねると、すぐに反応せずにちょっと考えて、あえて「お金」と言わずに「重箱」と答えるように、犯罪者は犯罪事実を隠そうとして、かえって、意図的に別の言葉を使う行為(とそのために要するわずかな遅延)が犯人であることの証明となるわけです。明智小五郎はこのことを指摘して、完全すぎる回答をした人物の犯行を見破ります。

── 意識と無意識 ──

夢の領域

こうした身近な例に加えて、やはりフロイトの名が知れ渡った大きなきっかけは「夢」の分析にあります(『夢判断』1900年)。眠っている間に立ち現れる不思議な世界。現実的なものと空想的なものがごちゃごちゃになって何か「お話」ができあがっている世界。夢は、本人のコントロールがないままに浮かび上がったイメージ(=再表象)です。そのままでは何が何やらさっぱりわからないことが多いものですが、分析を施せば、その「お話」のなかに、「悩み」や「苦しみ」に対するさまざまな「手がかり」を見出せます。

例を挙げましょう。大雑把に言うとフロイトは、夢に登場するモノは「男性器」か「女性器」を象徴しており、そうした性的欲望が抑圧されて夢に現れていると考えています。要するに鉛筆とか電柱とか刀とか、そういったものはみな「男」を表し、湖や花びらや帽子などは「女」を表すとします(この「表す」ということを「(代理)表象」と言います)。

これはあまりにも短絡的ではないかと思うくらい、フロイトはそういう分類の仕方を行っています。これに対してラカンはもう少し丁寧で、ソシュールやその影響を受けたローマン・ヤコブソンの言語哲学をふまえたうえで、単なる「象徴」というとらえ方だけではなく、隠喩(=圧縮)や換喩(=置き換え)として理解します。

また、夢の中での自分の言動を分析すると、大きく3つに分かれると考えます。まず、普段通りの自分、欲望のままである自分、きわめて禁欲的で厳格な自分、です。欲望のままである自分を許しているのは「母」であり、法や規律をうるさく言ってくるのは「父」(大文字の他者)です。後に触れるように、エディプスコンプレックスというのは、自分の中にある「自分」と「悪魔」と「天使」の葛藤のことです。

こうした葛藤の結果、「父」に禁じられた内容は抑圧されて「無意識」へと沈潜します。他方、「母」が許してくれていたことは「人間」的ではない(「大人」として許されない)として、「前意識」(エス、イド)へと割り振られます。

この例にもあるように、フロイトの精神分析の特徴は、患者の言葉にじっくりと耳を傾けることからはじまります。一般的な哲学が過去の哲学者の書き残したものを材料としているとすれば、フロイトは患者こそ、哲学者の代わりに「真理」を語る人たちととらえている、と言えるかもしれません。そういう人たちとやりとりを行い、治癒を行うフロイトは、自分が考えたことを言語化するデカルト以降の哲学のスタイルとは異なり、むしろ源流にたちかえっていると言えなくもないでしょう。

すなわちフロイトは、ソクラテス的だと言えそうです。対話を通じて「真理」を目指す「助産術」が、フロイトの精神分析に継承されたとも考えられます。対人援助職に関わるみなさんにとっては、患者やクライアントとの日常のやりとりのなかに、何某かの「真実」を見出す機会が少なからずあり、それは、もしかすると、治療(キュア)だけでは片付かない、世話=治癒(ケア)をもたらしうるとも考えることができるかもしれません。

こうしたフロイトの精神分析の手法によって、まず自分の発言が相手に与える影響を見直すことができるでしょう。そればかりか、自分のみならず患者や医療スタッフの心の葛藤と向き合う現場が日常にたえず存在していることにも気づくことでしょう。ふだん何気ない会話のやりとりをしているようで、その中身はいろいろな解釈や理解の仕方が可能であり、場合によっては、自分が相手を追い詰めていたり、相手が自分に何かの合図を送っていたりしていることにも気づけるようになるかもしれません。

少なくとも、自分が言ってはならないことを言うことは減るかもしれません(または意図的にそうすることによって、何かを相手に気づかせたり、見直す機会を生み出すことになるかもしれません)。また、相手が困っていることを少しは解消する手がかりが得られるかもしれません。

───────────────────────────────────────

話は全く変わりますが、「サロメ」と言えば、オスカー・ワイルドの作品が有名ですが、ルー・サロメという女性が、19世紀末から20世紀にかけて実在しました。多くの「浮名」を流しましたが、特に有名なのがニーチェとパウル・レーとの「三位一体」です。レーはニーチェの崇拝者でしたが、ルー・サロメと知り合い、その魅力に憑りつかれ、ニーチェに紹介します。すると二人は意気投合し、三人で一緒に暮らすという「実験」を開始します。

しかめっ面で知られるニーチェですが、ことのほかこういうことが好きだったようにも見えます。わざわざ写真館で、鞭をもったサロメを乗せた台車を引っ張るニーチェの写真が残されています。レーは少し困惑したような表情ですが、ニーチェは嬉々とした感じで写っています。

ただし、残念ながら、この三位一体はそれほど長くは続きません。その後、サロメは全く別の人物と結婚します。そしてその後、フロイトが主催するウィーン精神分析学協会に加わり、ユング宛に「論文」を送ったりもしたことがあります。どうやら彼女の評判は二人とも承知していたようです。あまり「論文」と言えない中身に困惑してユングはフロイトに相談します。そうこうしているうちにサロメはそうした状況を察したのか、第三者が忠告したのか、その「論文」を取り下げます。フロイトはユングへの手紙で、波風立たずに事が収まったとして、ほっと胸を撫でおろしています。

───────────────────────────────────────

自己と鏡

さてここで、ラカンにバトンタッチです。ラカンは「エディプスコンプレックス」だけでなく、もう1つの「深層」を見出します。小さな子ども、特に1~2歳児を鏡に映すと、嬉々とする……。これがラカンの言う「鏡像段階」です。もともとはヘーゲルのところで説明したように「主と奴の弁証法」をはじめとした哲学的な「主体」概念の臨床的側面からの記述とも言えます。実際問題、目の前の鏡に映る自分を見てそこに「私」がいる、と気づく以外に、みなさんは「自分」と出会うことはありますでしょうか。明治初期、西洋文明に新しくふれた人々は、やはりデカルトのように、あれこれと頭のなかで考え「私」のあり方を理解しようと努めましたが、ラカンはこれを経験や文化としてとらえたと言えます。

さらに言うと、実は「鏡」の例が示すとおり、私たちは「本当の私」というものと本当の意味で出会うことはできません。デリダのところで「声」という現象に触れましたが、自分の「姿」の場合、「鏡」がなければ、見えるのは手足や身体が主であり、肝心の「顔」はほとんど見えません。しかしこれが「鏡」という「媒介」(=他者)があると、自分の「姿」も「顔」も一応見えるようになります。

しかしこの「鏡」とはとんだ曲者です。そこに映っているのが「私」という証明をしてくれるわけではありませんし、そのままの自分が映っているという保証もありません。最近ではスマートフォンによる「自撮り」が盛んに行われていますが、まさしくあれこそ、「自分」ではなく、脚色された、装飾された、変形された、もっと言えば美化された「私」にすぎません。ともかく、自分には自分の姿や顔、本当と思える自分そのものを見ることはできないし、そういうものが本当に存在するのかどうかも定かではないのです。……そろそろ、よくわからなくなってきましたね。

言いたいのはこういうことです。私たちは、まるで最初からしっかりとした「私」というものがあるかのように話をしていますが、実のところとてもあやふやなものだ、ということです。この「私」というのは、要するに単に個体として識別される一つの塊を指すわけではありません。その証拠に、(デカルトのところの説明を思い出してほしいのですが)「私」は自分の肉体から離れて霊になったり、乗り移ったり、入れ替わったりすることがありえます。もちろん肉体あっての「私」ではあるのですが、同時に(少なくとも時には)肉体がなくても「私」は「ある」と言えます。

もちろん一方で「個体」としては、むしろ物理的な肉体があり、そこに「いのち」(または言い方としては「意識」)があることで、一つひとつの識別を行います。と、書けばおわかりのとおり、「個体」というものは、あくまでも「自分」のことではなく、周りにあるものをとらえる言葉なのです。では「私」はどうでしょうか。

結局あれこれと考えると、こう言えないでしょうか。朝がやってきて目が覚めて、眠いとか、今日は何をしようかと考える「自分」がいます。活動している最中も、ときどき頭の中でああだこうだと考えていますよね。そうなのです。結局は「考える」ことで自分が成立している、という話になってしまうのです。そして「考える」ということは、「言葉」を使っているということであり、「意識」があるということです。

ここで話が終われば、デカルトのところの説明で十分なのですが、フロイトの場合、そうは行きません。「私」は必ずしも「私」と簡単に言えるわけではない、という考え方がここにはあります。もっと具体的に言えば、心的な病の一つの原因として、統一的自我が揺らいだり壊れたり分裂したりするということが挙げられます。この根源的な理由は、実はもともと「私」というものは確固たるものではない、ということなのです。これこそフロイトならびにラカンがはっきりと打ち出した「自我」像と言えます。

つまり人は、必死に「自分は自分だ」という確信を持ち続けようと努力しますが、出発点からそれはかなわぬ夢であり、必ず「隙間」が生まれ「裂け目」が存在します。こういう説明はフロイトというよりもラカンのものです。そしてラカンは哲学者ハイデガーの存在論からこのことを説明しています。

すなわち、人は原初から十全ではなく、満たすことのできない「欠如」を背負っており、「言葉」を使ってその穴を埋めようとしますが、いくら言葉で説明や解釈、分析を行っても、永遠に埋めきることはできない、というとらえ方です(余談ですが、ラカンはハイデガーと一度だけ面談しています。ところがハイデガーはフランス語が苦手だったのか、ほとんど内容のある対話ができずに終わりました)。

これは難しく言うと、人は永遠に絶対的な「真理」にはたどり着けないという真理観にもつながってきます。それは措いておいて、ともかく「私」というものは、それほど安心できるもの、安定的なものではありません。極端に言えば、一生懸命「自分」には「自分」というものが存在すると「自分」に言い聞かせているにすぎない、ということになります。ちょっと怖いですね。

そしてフロイトならびにラカンが見出したのは、おそらくこうした穴埋め行為が、結局は当初は、「母」への回帰という形をとること、そしてのちに触れるようにそれが難しいとわかると、今度はそういうことが可能な相手(他者)を求めるということ、さらに言えばその過程でうまくいかないと、抑圧され無意識下に沈潜するということになるでしょう。

────────────────────────

────────────────────────