── エディプスコンプレックス ──

エディプスコンプレックス

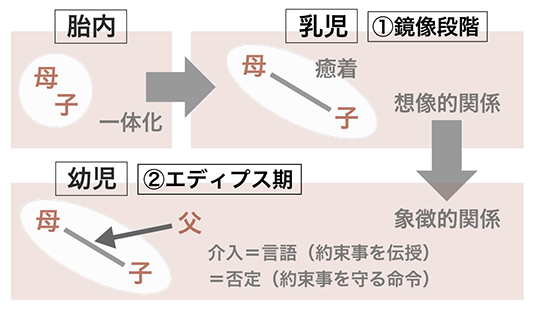

ラカンの説明によれば、もともと子どもは「母」と一体化しており、自他未分離の状態から始まります。要するに胎児の状態です。それがこの世に生まれて、もちろんぼんやりとですが、「母」というものが自分の欲求を満たしてくれる存在であることに気づき始めます。一言でまとめれば、「母」は自分を守ってくれ世界のすべてであるかのようなものです。

一方「父」というものは、はっきりと自分とは区別され、距離があります。具体的に言えば「やってはいけない」ことなどを厳しく叱る存在(「掟」そのもの)であるとともに、自分と母との甘やかされた関係を許さず、両者の間に割って入ってきます。別な見方をすれば、「父」との関係があって初めて子どもは「大人」「成人」「社会人」となっていくとも言えます。

要するに「父」と「母」とは、子どもがこの世で生きていくうえで不可欠な二つの関係のあり方を代表しています。いずれかだけではなく、両者のバランスが良いことが望まれます(誤解なきようお願いしますが、ここでいう「父」「母」は実体上の自分の「父親」「母親」とは必ずしも一致する必要はありません。言わば機能や役割として作用している存在のことを指します)。

あまりにも「母」が強いと「マザコン」とみなされるばかりでなく、対人恐怖になったり、社会性がないと言われたりするかもしれません。また「父」が強いと、何でも力で解決しようとしたり、攻撃的になってしまうかもしれません。いずれにせよ、この「父―母―子」のトライアングルが大事だということで、これをフロイトは「オイディプス王」というギリシア神話の物語にちなんで「エディプスコンプレックス」と呼びました。ヘーゲルの言う「他者の欲望を欲望する」という考えは、この「父の欲望」をオイディプスが欲望しているという説明でもある、とつなげることもできるでしょう。

────────────────────────────────────────

![]()

フロイトとヘーゲルを重ねて人間の心をとらえ直したラカンにとって、人間の欲望は動物的な欲望(=生理的欲求)のみならず、独特の「欲望」があるとし、これを「他者の欲望を欲望する」と言い換えました。

「他者の欲望」というのは、すなわち、自分自身の内面から立ち現れてきたものではなく「他者」由来のものであるということです。他人が欲しがっているものをつい自分も欲しがる、という言い方もできますし、自分の持っていないものを欲しがるという言い方もできますが、ともかく人は、「他者の欲望」を欲望するのです。

言い換えれば、なぜそれが欲しいのか、欲しているのか、つきつめると自分のなかに理由がない場合が多いのです。人間の欲望とは、本当に不思議なものです。

────────────────────────────────────────

換喩と転移

こうした、いわゆる「幼児体験」的な説明のほか、ラカンは「言葉」に着目します。人は周りに影響されやすい生き物であり、しかも過度に影響を受ける場合がありますが、ラカンによればその理由は、何よりも「言語」(記号)もしくは「観念」にあると考えられています。言語哲学者ソシュールの考えを導入して、「シニフィアンは連鎖する」(「シニフィアン」というのは「意味するもの」と訳されます)という、ちょっと難しい説明を行います。

連想ゲームではありませんが、ある言葉を語ると、別の言葉を思い浮かべ、またその言葉から別のことを思い出し、……と次々と言葉が連なるその姿こそ、その人の語ろうとしていることだと言えます。一つの言葉だけでは、その人が言いたいことは伝わらないのです。

言葉というものは、本質的に「真理」を求めながらも「真理」に到達できない代物です。言い換えれば、この世に「真理」というものが「実在」するかのように語ることができるようにしている張本人です。また、逆に言えば、一見全く意味のわからない「発語」であったとしても、なにがしかの「真理」を語っているとも言えます。患者やクライアントなど、相手の語る一言が本当は何を言いたいのかを考える際に、こうしたラカンの分析は役に立つかもしれません。

このようなシニフィアンの連鎖は、一人の人間の語りの中だけで完結するものではありません。対話においても同様です。言い換えれば、自分の語る言葉もすでに相手の影響を受けて、相手の語りの補助として機能していることもあります。

禁止と言語

こうした「言語」をめぐるラカンの説明の中に、とても興味深い事例があります。「公衆トイレの二つの扉」というものです、同じ形の二つの扉の図があります。そこには「男」「女」と書かれています(またはそれらしい絵が描かれています)。私たちは普段、自分がどちらかに属していることを察し、属していると考えている扉を開けています。ラカンはこうしたプロセスを言語や記号が「バー」をつくり出し、それ以上先に行けなくさせている、ととらえます。「バー」とは、禁止をする「父」のことです。個人的な「父」というだけでなく、社会や共同体のルールや掟でもあります。

この説明もまた、ソシュールの考えに基づいて説明されたものです。実態と記号との関係は、常にこうした葛藤を内在しています。例えば「自分が女である」という考えを自分が持っていなければ、外出先のお手洗いで「 ![]() 」の扉を開けることはできません。性自認が「男」「女」以外の人は「

」の扉を開けることはできません。性自認が「男」「女」以外の人は「 ![]() 」「

」「 ![]() 」いずれの扉に対しても躊躇せざるをえません。そういうものだ、と気にしない人にとっては、何ら問題はありませんが、誰もがそうだとは限らず、こうした何気ないように見えるものでも心の葛藤は発生し、場合によってはそれが連鎖して「病」に至ることもありえます。

」いずれの扉に対しても躊躇せざるをえません。そういうものだ、と気にしない人にとっては、何ら問題はありませんが、誰もがそうだとは限らず、こうした何気ないように見えるものでも心の葛藤は発生し、場合によってはそれが連鎖して「病」に至ることもありえます。

私たちの心(意識)は、このように、言葉や言葉と関係する記号に翻弄されることが多々あります。その波が強く激しくなると、はっきりとした「病」として自他が気づきますが、多くの場合ちょっとした「違和感」であったり「困惑」であったり「混乱」であったりして、過ぎてゆきます。直接、精神科の患者を担当していなくとも、多くの患者やクライアント、いや医師や他のスタッフ、そして自分自身もみな「シニフィアンの連鎖」の中で、葛藤を繰り広げているのです。

看護話法の戦略と効果

さて、少しみなさんには遠い話になってしまっているかもしれません。最後に、看護職と医師との関係について、ラカンの説明を振り返ってみましょう。ラカンの考えをふまえれば、看護職の話法は、医師の話法とは異なります。医師は「父」的です。つまり、患者との関係は「父子」になる傾向にあります。父からの指示は絶対であり、患者はそれを受け入れるほかありません(“インフォームドコンセント”を全面に押し出している昨今の医師においては、必ずしもそうであるとは言いきれませんが)。他方、看護職は、基本的には「母」的です。患者の訴えや様子を事細かに理解しようと努め、存在そのものを大きく受け止めようとします。

つまり、医療の現場においては医師と看護職との相互の話法があって初めて、患者にはバランスのとれた説明や対応が可能だということです。もっと言えば、現代の医療環境はこの二つの存在があって初めて成立していると言えます。

こうして「母」的な存在である看護師は、患者という「子」に対して「転移」を起こす傾向にあります。その契機は、患者の声を聴く、すなわち「傾聴」です。多くの場合、医者は患者と一定程度の距離をとることができます。治療される側とする側というのは、はっきりと分けることができます。しかし、看護される、看護するという関係性は、時に両者の思いが「転移」することがあります。看護側は患者のことを思うあまりに、そのまま成り代わって代弁したり、共感したり、ともに悩んだりしてしまうことがある。

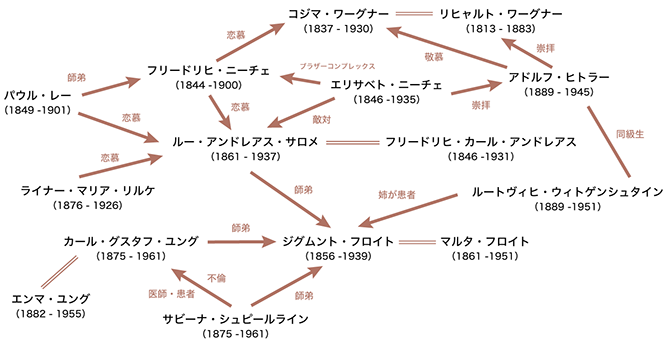

もちろん「共感」することが悪いわけではありません。しかし「転移」は、最終的には「恋愛感情」や「ストックホルム症候群」のように、本来あるはずの関係性とは異なるものに転じてしまうおそれがあります。特に恋愛感情は危険です。フロイトをはじめ精神分析でもこのことは「ご法度」です。逆に言うと、気を付けなければ、すぐにそういう関係に陥ってしまうということです。どうぞ、皆さんもご注意ください。

───────────────────────────────────────

ユングにはエンマという妻がいましたが、患者であった少女ザビーナ・シュピールラインと恋に落ちます。ただしそれだけでは終わらず、ザビーナはユングから精神分析を学び、さらに向学心に燃えます。そうした事態を正直にフロイトに告白するユングですが、あきれるフロイトはユングを諭しながら、自分が彼女の面倒を見ることに決めます。

ザビーナはその後ロシアに戻り、立派に精神分析家として活躍します。しかしその後、残念ながら彼女は、ドイツ・ナチの侵攻により家族ともども殺害されていまいます。近年は、当時にしては珍しい女性研究者として、再評価が進んでおり、特にフロイトの「死への衝動」という考え方は、実はザビーナから学んだとみなされはじめています。

───────────────────────────────────────

── フロイトと同時代の人物相関図 ──

以上のように、フロイトやラカンによる「人間理解」は、確かにこれまでの哲学が目を向けなかった「無意識」や「性欲」または「性」に焦点をあてたという意味で画期的でした。しかし、どうでしょうか。デリダも指摘していましたが、哲学の歴史には明らかに「ファロセントリズム」(男性中心主義)があります。要するに、男性のパースペクティブから物事をとらえてきたということです。そこで、最終回では「第二の性」を世に問うたボーヴォワール(とサルトル)を取り上げようと思います。なお、次回は「病」と深いかかわりをもつニーチェの登場です。お楽しみに。

────────────────────────

────────────────────────

コメント: