前編では、看護にとって「触れること」が歴史的にどのような意味をもち続けてきたのか、また「触れること」を通してさまざまな現場で看護は何を独自に行ってきたのかについて語り合っていただきました。数値だけではとらえきれない患者のニードを満たすものとして、あるいは危険回避のセンサーとして、またコミュニケーションの重要な手段・機会としての数々の具体例が紹介されています。今回は3人が取り組む「て・あーて」と「熱布バックケア」の活動から、コロナ禍でも変わらない、むしろよりその重要性が高まる看護の本質とは何かを語っていただきました。

非常時だからこそ、ナイチンゲールの看護を

振り返ってみる

川嶋 新型コロナウイルスと人間の関係をみたとき、宿主である私たちがいなければ、ウイルスは運ばれもしないし生きてもいけません。これに対し、薬を用いてウイルスそのものを叩こうと考えるのが世界中の医師たちの発想ですが、一方でその人が持っている免疫力を引き出そうとするのがナイチンゲールの言う自然治癒力です。

思い返せば戦後間もない頃の日本でも、やはり結核などの感染症の予防がとても重要な課題でした。同時に、肺炎、蜂窩織炎などの急性感染症も多かった。しかし当時はまだ抗生物質もサルファ剤もなく、物資不足から消毒液や最小限の医療材料すら不足していました。そこで看護師が行ったのは換気を行い、なるべく栄養豊富なものを差し上げること、そして保温して安静に臥床していただくことでした。もちろん、手を洗ったりマスクをしたりガウンテクニックといった看護師サイドの感染予防もすごく重要でした。

ナイチンゲールが従軍したクリミア戦争の頃に流行した感染症はコレラでした。罹患した兵士たちは強い下痢症状のため亡くなっていったのです。狭い野戦病院の中に数多くの患者が密集し、上下水道もなかったため感染力もすごかった。つまり、ナイチンゲールの時代と戦後間もない頃の日本、そして今コロナ禍で看護師が直面している状況は全く同じなのです。

こうした歴史的な経験の積み重ねと、それぞれの現場で培われている日々の工夫や気づき、そして体系化された確かな知識を組み合わせて「何かできることはないかしら」と考えてみると、例えば腹臥位が肺活量を増やし背側肺の血流をよくすることは以前からわかっているし、熱布バックケアは、深呼吸や分泌物排出を促すので、この両者を組み合わせ、COVID-19感染による呼吸器症状で苦しむ患者さんに有効な働きかけができるはず。そこで私たちは、専門看護師を中心としたインフルエンサーを集め、「ワンセットケア」と称して普及活動を始めたのです。先ほど紹介してくださった話題の背景にはそうした経緯があります。

政府やメディアは、「ワクチンをたくさん普及させたから、感染者や重症者が減ってきた」と言うけれど、ここで紹介したように、さまざまなかたちで患者を支える看護が患者さんの治癒を促し、退院に導いている側面もあるんですよ。今日の話以外にもたくさんのいい結果を出しているのに、看護師自身が発表をしていません。まだまだ謙虚なところがあるのです。

「看護師はサイレント集団だ」と言われないように、「私たちにはこれだけのことができるし、実際に行いましたよ」と社会にアピールしていく必要があると考え、私もさまざまな活動を重ねてきました。それぞれは小さな運動でも、誰もがそうして束ねられた「看護の記憶」を常に参照しながら発展させていけば、医師の治療と同じようなことが看護独自のやり方で可能になるはずだと、私は胸を張って言えます。

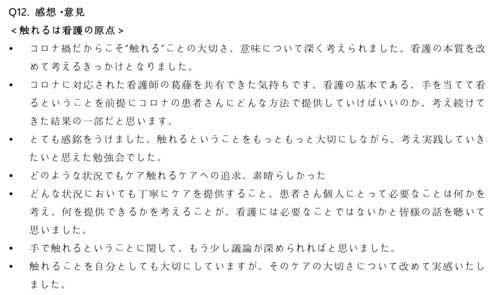

3人が世話人としてかかわる「看護未来塾」の勉強会では、コロナ禍における感染対策と触れるケアの両立について議論された。参加者のアンケート結果をここから閲覧できる(Q12)。

医学的治療と違い、看護は副作用も副反応もなく安心で安全であることが一番の醍醐味です。故・日野原重明先生に「看護には高度医療を牽引する力があるよ」と言われたことがありましたが、私も本当にそう思います。先進的な薬や機器を必ずしも使わなくてよいのです。看護師の手と全人格的なアプローチさえあれば、せいぜいお湯とタオルを使うぐらいのことで、患者さんを気持ちよく治していける。これこそがまさに「最高の医療」です。現状の“高度医療”に追従するのではなく、看護師自身がそれを引っ張っていくような気概で「触れること」の意味を広げていきたいなと思います。

おわり