第2回:[近代哲学1]我思う故に我あり~デカルト

前回は古代哲学者、ソクラテスのことをお話しましたが、今回は近代哲学の代表的な考え方をご紹介したいと思います。

ソクラテスの考えは「古代」という遥か彼方に生きた「昔の人」の話として、私たちは最初から「距離」をとることができます。悪く言えば「人ごと」として聞くことができるのです。しかし「近代」はそれよりもずっと「今」につながっているため、たとえ500年くらい前の西洋社会に現われた古い考え方だとしても、決して他人ごとにはなりません。

日本に生きていても、近代哲学はまったく無縁ではありませんし、医療の世界は特に深いかかわりがあります。看護や医療の現場を根本から支えている、あえて言うまでもない、当たり前に行われていることや考えられていることが、この「近代」に起源があるということを、ここで思い出してみましょう。

もちろんそれは「医療」だけではありません。自然科学ならびに科学技術が私たち日常の暮らしにこれほどにも根付いたその出発点は、なんといってもデカルトの哲学にあります。彼の「方法論的懐疑」によって「我思う故に我在り」という有名な考え方が導かれたからです。

どういうことか、説明してみましょう。

まず、デカルトが最初にやりたかったのは、数学を基礎とした自然科学が本当に信頼できるものだと証明することでした。彼は実は哲学者というよりも数学者であり、医学も修めていた人でした。

しかし、当時はキリスト教的な考え方が「正しい」とされ、科学はどちらかというと「異端」扱いされていました。そこでデカルトは最初から数学のほうが「正しい」と言う代わりに、本当に正しいものを探し出すための手順を考えます。とにかく、すべてを疑ってみようとするのです。これが「方法論的懐疑」と呼ばれるものです。

最初に彼は、自分たちが見えているもの、つまり「感覚」を疑います。人は経験的に自分が見たものは絶対正しいと思い込みがちですが、これも見る場所によって見え方は変わりますし、錯覚というものもあったりして、必ずしも自分が見たものが誰にとっても正しいとはかぎりません。

ただ、もう少し「感覚」を拡張して、自分が経験しているこの「現実」はどうだろうか、とデカルトは問います。自分の経験を疑う人はあまりいないと思いますが、デカルトはこの経験がもしかすると「夢」だという可能性もないとは言えない、としてダメ出しをしてしまいます。

確かに現実の「生々しさ」は小説を読んだりしたときの感覚とはまったく異なります。それこそが「確か」なものだと言いたいところですが、デカルトは「疑える」とするのです。

そして第三に、自分がいちばん信頼している数学さえ疑ってみます。まず「感覚」や「経験」にどうしても疑わしい部分が残るのだとすれば、むしろ逆に1+1=2といった計算や法則などのほうが、疑いようのないものではないかと考えました。

しかし、実は数学の世界においても新たな法則が生まれると、従来の法則が間違っていたということがしばしば起こります。したがって、数学で言われている「真理」も明日になれば「真理」でなくなってしまうかもしれない。そうであればやはり数学も疑わしいのだ、とデカルトは考えたわけです。

つまり、この世には「絶対」というものはない、としたのです。これが「方法論的懐疑」の第一段階の結論です。

─────────────────────────────────────

「我思う故に我在り」についての学生の感想(一部抜粋)

- こんな堅苦しい言い方じゃなくてもいいのに

- この言葉を最初に聞いたときは「自分勝手」という印象だったが、大きく違っていた

- 誰もが感覚的には理解していたが、言葉にして意識することはなかったのではないか

- 「確からしさ」や「疑い」の視点があることをはじめて知った

- 何かをするうえでの自信につながる

- 自分という存在を確立する一言

- 人の存在価値(理由)をわかりやすく、とても端的に表している

- 「我」の確からしさからスタートするという考えに感銘を受けた

- すべてのものを疑うというのは新鮮だった

- 「疑った」という事実は消えない、の説明をされた瞬間にとてもピン!ときた

- 疑った我は存在している、という考えに至ったところがすごい発想だ

- 思う「我」は確かな存在でありその事実が我の存在をつくるというのは、逆転の発想のようだ

- 自分の周りの多くのものを疑うということはすごく不安だし大変であるのに、発想を転換して自分の存在を事実だといえるのはすばらしい

- 確かに世の中は疑わしいことばかりだ

- 疑うことは他人に対しては簡易だが自分を疑ってみるというのはなかなか発想の転換が難しい

- 自分は物事に対して疑うところは入らないので、これからは少し疑ったり、考えたりできるように心がけようと思う

- 自分がぼんやりしているときは、本当は死んでいるのかもしれない…

- 自分だけでなく「自分の世界」も明らかにしていると思う

─────────────────────────────────────

ここで話が終わればよかったのですが、デカルトは妙なことを思いつきます。

今までいろいろなことを疑ってきて、その「いろいろなこと」はすべて疑わしいということがわかった。しかし今、こうした吟味を行った(=思う)ということは、疑えないのではないのか。そしてこういったことを考えた「我」というものがあるということも疑えないのではないか。こうして「我思う、故に我在り」こそ、疑いをもつことのできない「真理」だという結論に至るのです。

疑っていった中身はさておき、疑う(思う)という行為、そして、その行為の主体である「我」の存在は疑えない、と考えたわけですね。

ここで一つ、医療というか死生観とかかわりのあることについて触れておきましょう。「我思う」ということに絶対的な信頼性を置いたということ、これは要するに私たちが「生きている」状態を指すことになります。

逆に言えば、私たちは「我思う」をやめたとき、「死」とみなされるのです。

この顕著な例が「脳死」です。「人の死」の定義において、日本では「心臓死」を基本とする傾向がありますが、「脳死」とはつまり「我思う」が不可逆的にできなくなる状態に追い込まれることにほかなりません。つまり「心臓死」から「脳死」への死の定義の変更は、デカルト的な考え方からすれば、むしろ必然的なものです。

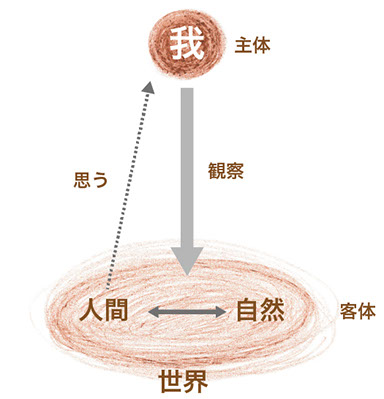

さて、少し話を戻しましょう。デカルトが導いた結論は、「感覚」や「現実」は疑えるけれども、その大もとの「思う我」が「在る」ということは疑えない、ということでした。確かに、「思考する我」の存在を疑いようのないものと考えるのは、理にかなっているように思えます。なぜならば、「我」がなければ、疑うことさえできないのですから。

これが第二の、そして、本当の結論です。これを少し難しく言えば「近代的主体概念の確立」ということになります。

さらにデカルトは当時の宗教観とは大きく離反してしまいますので、次のことを明言はしていませんでした。すなわち、必然的に、「我」つまり「人間」こそが世界の主人公だ、ということです。つまり、この世界は「人間」がつくりあげているものだ、ということを暗に示したのだと言えます。

それまでの宗教観がタブーとしてきたものを巧みに避けつつ、数学や医学、そして自然科学を活用することが人間にとって正しい道だと示したこと、これが第三の結論ということになるでしょう。

ここでまた、医学につながるエピソードを挙げましょう。

医学を修めていたデカルトは、当時まだ一般的には受け入れられていなかった生物解剖の実習を積極的に行っていました。そしてデカルトの弟子たちも師匠の意志を引き継ぎました。

ところが残念なことにデカルト一派の人たちは、少し行き過ぎた発想をしてしまいます。「我思う」ことができるのは「人間」だけだから、人間以外の動物は「痛み」などもないはずで、叫び声を出すのは単なる機械仕掛けと一緒で物理的な反応の結果にすぎないという結論を出すのです。

現在、医療の現場のみならず、産業界でも動物実験などに対して「いのち」への配慮を求める声が高まっているのは、みなさんもご存知かと思いますが、その問題は、元をたどればデカルト一派が上記のような思想を少し強引に正当化してしまったことに起因しているようにも思われます。

こうして、デカルトが進めた「人間主義」は科学技術の発達を促し、私たちの暮らしは劇的に変化を遂げましたが、現在では少し無批判すぎたのではないかという反省が生まれ、どちらかというとデカルトは次第に悪者扱いされ始めています。

ですが、少なくとも21世紀に生きる今の私たちにとっても、こうしたデカルトの考えは今なお基礎として変わらずにあり続けています。批判するにせよ、現状を受け入れるにせよ、デカルトが私たちにもたらしたものは、きわめて決定的なものだったと言えるでしょう。

(第3回へ続く)

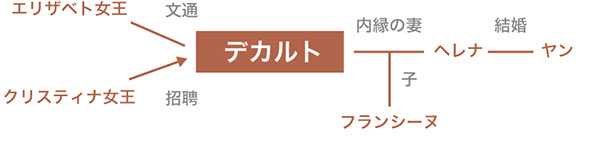

デカルト René Descartes

1596-1650/近代フランス(トゥレーヌ地方ラ・エー)

日本では徳川幕府が始まった頃、「我思う、故に我在り」という言葉に集約されるその後の自然科学の推進に必要な考え方を提示する近代的な哲学を生み出した。哲学者であるとともに数学や医学などにも詳しく自然科学者でもあった。当時の学問世界ではラテン語を使うのが主流だったなか、デカルトは日常語のフランス語でも本を書いた。

〈デカルトをめぐる人物相関図〉

1640年、デカルトは娘のフランシーヌにフランス語を教育をしようと渡仏の計画を立てるが、5歳のフランシーヌはアーマースフォールトにて猩紅熱により死去する。また同じ年にデカルトは父と姉もたて続けに亡くしている。デカルトの研究者のなかには、こうした一連の経験の影響によって彼が医学から哲学(普遍性)の探究へと向かったとみなす者もいる。