こうしたすでにある現実の萌芽を、コロナ危機を契機として育てていくことができれば、貨幣獲得中心の世界の在り方がより変わっていく可能性があります。

すなわち、資本主義の見直しというのは、単にアンチ貨幣経済を意味するものではない。むしろ、貨幣の力を生かしつつも、その地位やポジションを転換しさせていくことを意味します。そのような行為が、新しい歴史を作り出す小さな一歩一歩になっていくということです。

なお、マルチチュードでは、しばしば「自律(autonomy)」という言葉が用いられます。ネットワーク状の「繋がり」ないし「協働」なのに「自律」であるというのは一見すると奇妙です。どういうことなのでしょうか。

一般的に、協働や繋がりという言葉に近いものとして、「互助」という言葉が用いられることがあります。この時、互助は「他者への(共)依存」のようなイメージで語られることがあり、最終的に個々人は、自助=自立しなければならないとも言われます。

例えば、「自助・互助・共助・公助」から成ると言われる地域包括ケアの定義にも、「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指す」(厚生労働省、地域包括ケアシステムの5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」より)ものとあり、やはり「自立」が強調されているように読み取れます。

自助に力点を置くこうした言説には、どこかしら「互助とは他人に頼る(依存する)」ものであり、「人に頼らず個人として自立した生活を送ることができる状態」こそ基本であるという、前提が背景にあるように思われます。

しかし、マルチチュードで言う「自律」とは、このような意味での個人としての自立とは違います。他者との繋がりの中で、互いの特異性を自由に発現し、それらを結合させようとする自律性であって、依存ではありません。相手に依存するような形だと対等なコラボレーションにはなりませんし、互いの特異性が生かされにくくなってしまいます。

むしろ、自律した協働とは、自らの特異性を発信し、相手の特異性を見出し、それらを変容させながら不完全なりとも、<共>の創造や発達に向けて結合していくような関係性や相互行為のことを指します。誰しも、たとえ些細なことであっても「自分ならではの何か」が生かされて何かに寄与したと感じること、相手から求められることは歓びです。「あなたの○○って素敵」と言われて、嫌に思う人は少ないはずです。

自分ならではの何かが発現され、それが他者に求められ、何かの活動に寄与した時、しかもそれが、互いにとってそうであったとき、それは身を削って利他的活動ができたということでなく、また、自分が新たなスキルを身に着け発達できたということだけでなく、むしろ自らがここに「あること」「いること」、つまり「being」を強く感じられる瞬間なのです。

実は人は、今とは違う自分になること、新しく成長すること(=becoming)よりむしろ、自分そのもの(=being)が肯定されたときにこそ、歓びを感じるものです。自分でありながらも自分ではない新しい存在になっていくことを、つまり、単に自分の殻を破っていくことを発達として強調する前に──beingよりもbecomingを優位に置くのではなく──、むしろ、他の誰でもない「特異な自分であること(それは生を授かったその瞬間からそう)」がまずもって大事にされる必要があるのです。

これが欠如したとき、人は自ら死すら選択してしまうかもしれない。自殺を願望してしまう、青少年たちのケア活動を日々行っているアーティスト(悠々ホルン氏)曰く、彼らがもっとも望んでいるのは、「今とは違う別の自分に新たに成っていくこと」などではなく、むしろ、「ありのままの自分の感情を共有されること」であり、愛されることであると言います。

幼い子供が、さまざまな「イヤイヤ!(嫌々)」を繰り返すとき、一番彼らが求めているのは、いやな感情を共感されること、その感情を大事にされることです。それが結果的に、発達へとつながります。親にとっても、子は発達するから可愛いのではなく、親が子の特異な存在そのものを可愛いと思いながら関わっていった結果、気づけば発達が起こるのです。

もしかすると、新たな存在に成ろうとすること(becoming)が、現在の状態(being)を先導する、引き上げる、だから、ジャンプしていこうという発想は、気づけば資本制的な技術革新の枠内に回収されてしまう可能性があります。Being(特異な存在)への気付き、それに目を向けること、感じること、それにかかわる事、このような一見ありきたりでありながらも、ありきたりではないものが、一つの愛ではないかと思われます。

言い換えれば、自分でない新たな存在を演じること(becoming)とは、むしろ、特異な自分そのものになっていく(=being)ための過程なのです。それは、後述のように、私たちの根幹にある、生命(というbeing)に向かっていくことであり、beingへのbecomingです。これが発達=交歓です。自然に対しても、今すでに存在している種の存在(being)を大事にすることができない、成長や革新の方を前面に出してしまう、それが今の諸問題につながっています。

「自律性」という言葉には、他者の特異性との繋がりや結合を前提としながらも、自らの特異性を発現し発達させていくことが意味されていると言えます。実際、ユニークなコミュニティ活動に取り組んでおられる方たちは、依存関係は嫌がり、互いの特異性の発現と創造性こそ、重視しているように思われることが少なくありません。

社会的な弱者とみなされることもある障がい者、引きこもり、孤立者といった方たちの中には、他にはない特異性を互いに発現できる環境・コミュニティ創りに取り組んでいる方たちがいます(例えば、ワーカーズコープの取り組み)。その過程でこそ、生きる活動力=力能が発現していく。協働とは、心情的な安心感の形成や、自由な特異性の発現を志向するものでありながらも、依存とは異なるものです。

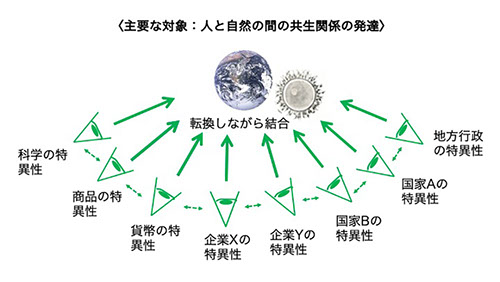

そして、特異性は人だけでなく、モノや技術や集団にも言えます。貨幣、技術、ゴミ……、あらゆるものが、地球の発達という<共>に向けて、資本制下とは異なる意味や形に変わりながら「結合」していく世界システム。それが交歓の世界です。

なお、異質なものの「結合」という仕組み自体は、決して新しいものではありません。イノベーションの概念の提唱者の一人として知られている、経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、発明家や科学者は新しいものを生産するが、これに対し「企業家の本質とは、すでに存在する雇用者、アイデア、テクノロジー、リソース、そして機械の間に新しい結合(newcombinations)を創造すること」(Hardt & Negri, 2017)としています。

つまり、結合の取り組み自体は資本主義経済下で、すでに開発されていたものです。しかし、シュンペーター自身が述べるように、そこでは、金融のルールが強大化していき、次第に企業家は銀行の嘆願者へと衰退していきます。「貨幣、金融、所有の力、そして、それらが展開する経済的支配が、権力やリーダーシップを求める合意の声という伝統的な様式に取って代わる」(Hardt & Negri, 2017)のです。よって、資本制下では、特異性(とその結合)は、貨幣の権力の下に置かれることになります。そうして結局は、利益獲得という枠の中に特異性やその結合は置かれることになり、その枠を越えるようなより自由な発現や結合は失われ、制限されていくことになります。

科学者が新しい技術を生む存在であるならば、企業家とは新たな技術の生成よりも、上記のように、雇用者ら複数のアクター同士の新しい結合を生んでいく存在ということになります。しかしそれは、個人の私有領域=自己利益の拡大の支配下に置かれる。よって、マルチチュードにおいては、むしろ、集合的な<共>を自律的に管理する点が強調されます。

つまり、マルチチュードとは、単なる脱・資本主義でも資本主義そのものでもなく、一方で資本主義の歴史の延長でありながら、他方でそれを質的に超える未来の(しかしすでにその萌芽は今に存在する)民主主義の創出といえます。

このようなマルチチュードのアイデアには、新しいものは、突如として出現するのではなく、古いものの中にすでにその可能性があるという、マルクス&エンゲルス的な史的唯物論の考えが背景にあります。

新しいものは古いものの延長として生じる一方で、古いものの質的転換を起こしていくことで歴史的転機が次第に訪れていくのです。そしてそれは、さまざまな人、モノ、制度のネットワーク(結合)が(それら自体の特異性の変化を伴いながら)再編成されていくことを意味します。

ただし、マルチチュードの<共>の議論は課題も色々と指摘されています。一つには、特異性や自律的な協働性が肝なのはわかるが、そうであれば、暴動だろうが何だろうがどのような活動であってもいいのか、<共>に挿入されるものとしてあげられている「共通のシンボル、言語、アイデア、情動、関係性」は、抽象的で何でも当てはまってしまうのではないのかといったような、対象とするものへの曖昧さが批判されています。よって、ここでは、<共>として、「人と自然の共生関係(個々に特異な生命の誕生と育成)」を位置付けることを行いました(香川、2018a参照)。

かなり単純化したものですが、以下に経済中心の社会と交歓社会のイメージ図を掲載しておきます。あらゆるものの向かう先=主軸を、これまでの貨幣(利益)生成から共生へと変えることであって、非常にシンプルな仕組みであることが分かると思います。図からわかるように、これは単に「経済も大事だが共生も大事」ということではなく、むしろ共生こそ「主軸」であり「人類共通の対象」に位置づけていくということです。しかし、この実現には、非常に複雑かつ困難な過程を経る必要があるでしょう。

◉ 補遺(6月10日)

2020年5月25日、アメリカのミネソタ州にて起きた、白人警察官による黒人男性フロイド氏の窒息死事件を契機に、コロナ禍の最中、アメリカでデモが拡がり、イギリスにも及びました。この運動は、問題を起こした特定の白人警察官への非難も、フロイド氏個人への同情や哀悼の範疇も、はるかに超えたものとして拡がりました。すなわちこのデモは、特定の他者への批判や哀悼だけでなく、欧州人による過去の奴隷貿易(人身売買)と植民地主義以降の歴史を背負った黒人差別という根深い「問題」ないし「歴史」そのもの、あるいは、差別や貧困の連鎖を生む「仕組み」そのもの、つまり、人々が生み出している歴史的な<共>的システム、非人間的対象物、あるいは人間と非人間のハイブリッドな仕組みそれ自体を対象化して、それらを乗り越え、歴史を質的に更新したいという願望や思いそのものを感染拡大させていった実践と言えます。

ただし、このデモは平和的で非暴力的な活動の一方で、略奪行為も発生しました。個々の略奪行為を探ればさまざまな動機があるのかもしれませんが、これが自己利益獲得の動機に基づいたものであれば、結局は相対するべき格差生産の仕組み自体に取り込まれてしまうことにもなりかねません。

よって、他者からの略奪、あるいは特定の他者や他国への批判や感情の贈与という範疇を越えて、自分たちが生み出し維持し続けていっている仕組み(歴史)それ自体を対象化し、乗り越えていくこと、異なる関係性や仕組み(歴史)を創造していくことを主軸において連帯していくことが重要になると言えます。結局、個別の問題のみ非難しても、再び別のところでこれまで通り似た問題が、あるいは、変質はしているが根底は共通する問題が起き続けるからです。

そして、この種の、「特定の他者への対象化」を超える対象化の営みこそが、ここで述べている交歓へつながっていく活動です。このデモの活動によって生まれた連帯が、「反対」運動を越えて、国家と民とが連動し、新しい仕組みそのものを創造し生み出す運動へと展開していくことができれば、ネグリらがいうような否定だけでなく肯定的な姿、そして交歓が姿を現します。オルタナティブな社会の仕組み(歴史)を生み出す創造行為へとつなげていくことこそが重要になります。これには、時間も知恵も、あるいはそれまでの秩序の変更や、アイデンティティの変化すら必要で、粘り強さが求められます。今までの足元・土台を変えていくことはリスクも伴います。そう、日本が原発事故以降、脱原発に苦しんでいるのと同様に時間がかかり、矛盾に向き合う必要があるのです。

あるいは、粘り強さとは、子育てに感じる、さまざまな統制不能感に向き合うこと、今までの生活の仕方や考え方を変える必要があるのと似ています。子の存在(being)への愛は、「統制不能なこと」は「ネガティブなこと」とイコールだという前提を変えます。

対コロナ関連の運動や変化だけでなく、このような黒人差別等の他のテーマの運動が発生し、それら異なるテーマの複数の諸活動が、間接、直接問わず結びついていくことで、世界の仕組みは徐々に変動していくはずです。なぜならば、全ては根っこで結びつき連動しているからです。つまり、黒人差別は、欧州人が植民地政策を通して広げていき、その後世界各国のスタンダードになった自然科学と資本主義と結びついています。

「偽りの近代」とアクターネットワーク論

次に、人類学者のブルノ・ラトゥール(1991 / 2008)を取り上げます。先に言及した科学と政治経済の関係についての話題は、このラトゥールの影響があります。

ラトゥールは、近代化について、次のような説明を試みます。近代化とは、客観性を重んじる「自然科学」と、人間臭い「社会・政治的活動」とを頑なに分離しようとしてきた点に最も大きな特徴があると。実際、西欧の近代化が生んだ自然科学は、政治や社会と混同されてはならず、それとは独立したものとして(表向き)志向されています。

自然科学は、文字どおり、自然(生物や物体という「非人間」)を扱うものである。そして、自然科学はあくまで人間社会の都合とは無関係に、あくまで自然側に存在する客観的事実や普遍的な原理を言い当てるものでなければならない。仮に人間を対象とする科学(例えば、心理学や社会学)であっても、その科学的方法論においては主観的解釈を織り交ぜてはならず、ゆるぎない客観的な事実や原理を証明するものでなければならない。

しかし、このような近代科学の常識にラトゥールは異を唱えます。実際には、科学者もきわめて政治的で社会的であると。つまり、科学と社会政治との両者は分離できないハイブリッドを形成してきたのだと主張します。

例えば、かねてより科学者は、自らの正当性を主張するために、さまざまな社会的地位を利用・動員してきた。日本をみても、研究者の活動が国家の政治的方針や国が出す補助金等の資金と切り離せないことはあきらかで、論文の採択、学会誌の特集号等にもきわめて人間臭い利害関係や縁故、曖昧な判断が現実にはつきまといます。研究領域の勢力図もそうです。何より研究業界は、指導教員と院生との「徒弟的な仕組み」が中心で、そこから学会の活動も派生します──私は以前にある有名な研究者から、「研究室とは宗教である」というような皮肉を込めた表現をうかがったこともあります──。

良い悪いは別にして、徒弟制度は贈与・返礼の仕組みが強く働きます。師匠が弟子にさまざまな知識や技術や執筆・発表機会等を贈与し、弟子は師匠に敬意や雑務や師匠の意向に沿った研究成果の創出などの返礼をします。そのような人間臭い関係性は確実に研究内容そのものに反映されます。それにもかかわらず、そのような政治性や社会性は主役になることはありません。

そうです。既述のWHOの活動もまた、表では、科学的独立性によって判断した客観的な方針を示しているように見せつつも、その判断や言動は、アメリカや中国らとの社会政治的関係性と決して切り離せないのです。事実、WHOが言った「ウイルスの問題を政治問題化すべきではない」という発言は、表向きの科学的独立性を象徴しています。

ラトゥールはこれを「ハイブリッドの隠蔽」とみなします。つまり、本来は、科学ないし自然と、社会ないし人間とは、ずぶずぶの不可分な関係(両者が混在したハイブリッドな関係)であるにもかかわらず、それを決して近代人は前景化しようとしない。しばしば、不都合な真実として隠すことすらしてきたと。

そもそも「近代」とは、自然と社会政治、あるいは非人間と人間とが分離していることを「前提」としているはずなのに(そう見せかけはしてきたが)、実際はハイブリッドである。そしてそのハイブリッドをひたすら隠蔽するか曖昧にする。このような人と非人間との関係性の構築こそが、現代に続く近代の特徴であると主張します。彼は、このような「偽りの近代」の姿を論証していき、「近代などそもそもなかった」と結論付けます。

ラトゥールは、繰り返し、この「隠されたハイブリッド」を明らかにしようと一貫した論述や分析を展開していきます。そのような「暴露作業」によってこそ、新しい社会が発生しうるのではないかというのです。

ラトゥールが提唱するアクターネットワーク理論(略してANT)は、昨今、人類学や社会学や心理学における、従来の人間中心の見方、主体=人間とする見方を批判して、むしろ、モノや生物などの非人間に同等の主体的地位(アクターの地位)を与えるというラディカルな主張によって、それらの学問領域で注目されてきているものです。例えば、科学実践の場、仕事場、まちづくり、教育、社会活動などのフィールド調査にて、ANTの人間‐非人間ネットワークの分析の視点が導入されています。

しかし、ANTは、単にまちづくりや社会活動において、非人間に注目するとか、人間と非人間のネットワークを分析するといったものではありません。ANTのプロジェクトは、きわめて微細でローカルな関係性の動きに着目するものでありながらも、このような広い意味での世界史的な関心が背景にあるのです。

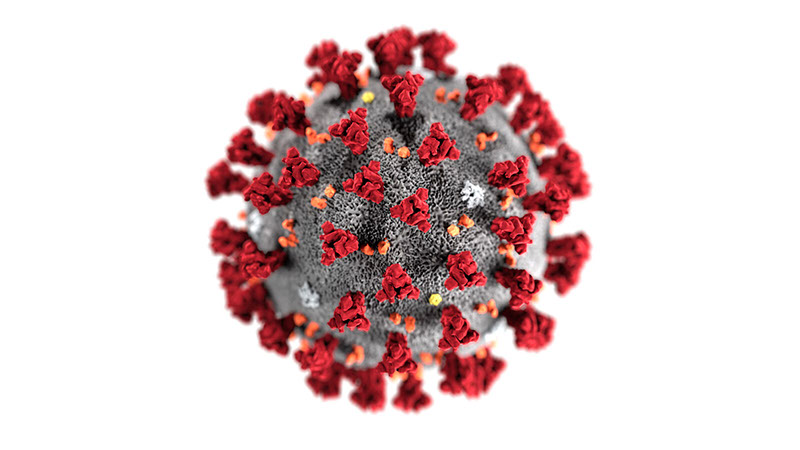

ラトゥールの主張をふまえれば、新型コロナウイルスの問題は、興味深い特徴を持つことがわかります。一見、自然側にあり非人間的な存在に見えるウイルス。それが、グローバリゼーションというそれまで人間社会の側が生み出していた文明社会と結びつくこと、つまり、非人間と人間とのハイブリッド化を通して、ここまでの存在感を獲得した点です。またもし今回のコロナウイルスが自然界から発生したものではなく、人間の科学研究や産業活動等によるものならば、ますますそれは、自然と社会とのハイブリッドだと言えます。

きわめて単純な構造を持つコロナウイルスは、人間の日常に浸食し、経済と繋がり、国家とつながり、国際社会とつながることで、複雑化したアクターへと発達し、あちこちと動き回り、きわめて厄介な難問と化します。つまり、現在、我々の前に立ちはだかっているコロナウイルスは、決して「隠蔽されたハイブリッド」ではなく、むしろ、「明らかにハイブリッドそのもの」であり、人間と非人間のネットワークそのものなのです。

ラトゥールが言うように、あるいはラトゥ―ルの主張を飛び越えて──つまり、ハイブリッドを「暴露」するANT研究者の分析を待たずとも──コロナウイルスは、まさしくハイブリッドな存在として我々の前に立ち現れています。

ハイブリッドの前景化こそが、(偽りの)近代とは異なる世界の在り方を生み出すというラトゥールのかねてからの出張と、前景化したハイブリッドそのものとして出現した現在のコロナショック。こうして、90年代に述べられたラトゥールの主張と、2020年の世界変動とが現に結びついてきます。

では、この新型コロナウイルスという非人間は、人間とどのようなハイブリッドを形成しているのでしょう。一言で言えば、日常、経済、国家、いずれをも凌駕する巨大なハイブリッド・ネットワークを形成している点がきわめて特徴的といえます。

新型コロナウイルスは本来、生物未満の存在で細胞より小さい非常にミクロで単純なものなのにもかかわらず、生物の域を越え、人間の経済を(ストップさせるほど)凌駕し、(一国では対処できないほど)国家の枠を越え、グローバルな存在感と権力を発揮し、世界を複雑化させ、足元を揺さぶります。

言い換えれば、新型コロナウイルスとは、超自然的な存在であり、超経済的であり、超国家的な存在、いわば、超ハイブリッドな存在といえます。ローカルな日常とグローバルな国家の境界を越え、人間と非人間の境界を越えた存在。ローカルで分散型に広がる特徴を持ち、ミクロな存在でありながら,グローバルに国境をやすやすと超えるもの。非人間でありながら人間に宿らなければ存続できず、生物とも非生物ともいえない存在。このようなグレーゾーン(境界領域)に位置する超越的存在が、世界中にとって乗り越えるべき共通のアクターとなっているわけですから、世界秩序を変えていっても決して不思議ではないわけです。

そして、興味深いことに、貨幣そのものもまた、ウイルスに近い主体性を持つアクターでもあるということです。貨幣はウイルス同様、それ単体では存在感を示すことができない(不活性である)。その構造そのものは、単なる石ころであったり、金属や紙切れであったり、数字であったりと単純である。

その貨幣は、ヒトとヒトとの間、つまりネットワークに置かれてこそ、エージェンシー(主体性)を獲得し、今度は、人やモノを動かし始め、人の手におえなくなる。人や生物の生命を越え、国家の枠を越えた超越的存在になる。単独では(人がいないと)活動できないのに、人間存在を凌駕する。

老若男女問わずその細胞にくっつくコロナのように、貨幣も誰とでも、何とでもくっつきます(くっついた人の行動やモノを商品に変える)。石ころとか金属とか硬貨とか数字とかシンプルな物体なのに、人間のネットワークに入り込むことで複雑化し、人間のネットワークを質的に変えていきます※注。

ウイルスが生物の生命や人間の文化を破壊すると同時に新しいそれらの進化を生むのと同様、貨幣も、人間のさまざまな文化(神への信心、自然環境、コミュニティ)を破壊すると同時に、新しい経済の仕組みや技術や文化を生みます。ウイルスが最初は小規模なローカルな感染からグローバルに拡大していくのと同様、貨幣も最初は、それ以前の物々交換や近場でしか通じないもの、ごくローカルで小規模な交換だったものが、グローバル経済に拡大しました。

以上のように、貨幣とウイルスは功罪含めてよく似ています。

ただし、違いもあります。貨幣というアクターは経済的ネットワークそのものであるがゆえに、超経済的存在である新型コロナ・ウイルスそのものに直接勝ることはできない──ただし、経済は、蜜月関係にある科学に“栄養”を供給することで、後に間接的に(科学経由で)勝ることはできるかもしれない──。

つまり、超経済的なアクターであるウイルスによって、経済的アクターたる貨幣の動きは抑え込まれてしまう。そして、貨幣という非人間と共生・共存、あるいはそれに依存していた人間が危機に陥る※注。

この状態に直面することで浮かび上がってくるのは、「そもそも貨幣に今までのような主体性=エージェンシーを我々が与えていて良いのか」という問いです。ウイルスという、貨幣を凌駕するハイブリッドなアクターの前景化は、まさに、(偽りの)近代主義の前提の見直しを迫っているといえます。

こうして、一方が他方を批判してきた関係にある、柄谷の世界共和国、ハート&ネグリのマルチチュード、さらにラトゥールのANTといった、異なる歴史的プロジェクトが、各々の理論的な特異性を維持しながらも、むしろ発展的に重なり、一点に収束・結合していきます。

※注:ここでは平明さを優先しこのような記述をしたが,むしろ逆に,貨幣やウイルスを単品で取り出し,それらが単純なものだという見立てそのものが,実は,我々の(複雑な)社会的諸関係の作用を通して生み出されるものだということも可能である。新型コロナがもし科学技術による人為的な産物だとすれば,発祥前から既にウイルスの存在は社会関係に埋め込まれている。自然発生物だとしても,既述のように都市化などと結びて生まれた発症ならば,やはり社会関係と切り離せないことになる。この見方は,単純なものが複雑化するのではなくむしろ,複雑な社会構造の動きを通して,単純なものが生み出されるという発想であり,哲学者アルチュセールの考えに近い(今村,1980;1987;香川,2015)。

※注:正確には、ウイルスが直接的に貨幣の動きを抑制するわけではない。感染症のリスクを無視して経済活動を続けることもできるからである。しかし,死者や不健康者が増えるほど消費者の母数は減ってくるし,自粛要請はなくとも,罹患を恐れて対面を要する消費行動を避ける人たちが増えれば,少なくとも平時より経済成長は鈍るか減退する可能性が高まる。また、自国では自粛方針を採用しなくとも、命や健康を優先して自粛する周囲の国が増えれば、輸出入等,自国もそのネガティブな影響を受けるだろう(2020年7月6日補遺)。