< ● ●

その4:「科学技術による自然の統制」の否定

四点目が、「科学技術による自然の統制」の否定です。人類は技術革新を繰り返すことで経済発展を進めていくと共に、人間による自然への支配や統制の範囲を拡げていきました。より安全な場所で、より便利に、より効率よく生活する。人間の安全、安心、便利をより確約してくれるような技術を用いた商品やサービスが売れていく……。

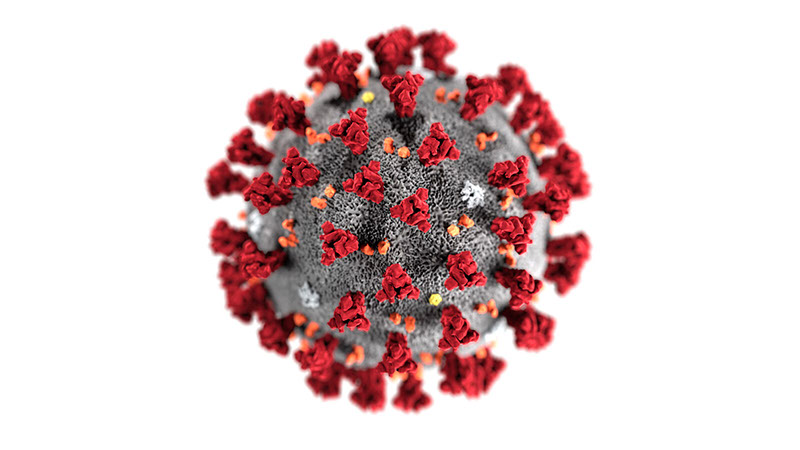

しかし、現代の高度な革新的技術をもってしても、単純な構造をもつに過ぎないウイルスをコントロールできませんでした。「この科学の発達した現代でもこのようなことが起きるのか」「われわれは交流を断つ以外に何もできないのか」と、人類は愕然としたわけです。

ただし、感染症に限らず、台風、津波、地震などの自然災害をはじめとして、この「自然の統御不能性」という事態は、現代人も繰り返し経験してきたことでもあります。他方で、自然災害の場合は、ほとんどの場合、実感規模としては特定の地域に限定されます。地震、台風、津波、いずれも全世界同時には起こらない。地球温暖化に関しては、グローバルな問題ですが、まだ実感できない人、先送りにする人も多い。

しかし、コロナ問題は、世界中の人たちが、今まさに乗り越えなければならぬ、先送りも逃避も不可能な危機として、ほぼ同時期に(同時多発的に)直面した点に大きな違いがあると言えます。

自然災害は、どこかで起これば対岸の火事にすることができ、かつある程度身に迫っていたとしても「まだ時間がある」と先送りにできていたわけですが、コロナ問題はほとんどの国が先送りできず、即時に対応せねばならぬ「グローバルな(世界規模の)共通体験」といえるものです。これだけ科学が力をもつ時代に、「今の科学では解決不可能なグローバルな共通体験」としてのコロナ感染症。まだ「薬やワクチンの開発」という望みと「情報技術」というテクノロジーとが科学の力(砦)として強固に健在しているため、科学信奉がこれで崩れることはありませんが、科学的グローバル社会において、コロナ問題は科学の地位を揺さぶる事態ともいえます。

万一、この二つの砦が崩壊するようなことが起きればどうなるでしょうか(効果的な薬やワクチンができない、情報ネットワークが何かしらで機能不全に陥るなど)。その時、人類は、科学との付き合い方についてももっと考えざるを得ない状況になるかもしれません。

その5:「進化論的なヒエラルキー」の否定

五点目が、「(人を頂点とする)進化論的なヒエラルキー」の否定です。ウイルスのように、RNAないしDNAといった遺伝情報はもつものの、それ単体では存続できず、脳や身体器官はもちろんのこと、まして細胞すらない、つまり生物とすら言えないような下等な存在(微生物ですらない存在)が、人間のような最も複雑かつ高等な脳をもつ存在を非常に脅かす。人間の道具(技術)をもってしてもやられてしまう。それをわれわれは目の当たりにし、愕然としています。

ウイルスにとっては、自身の存在の維持や勢力拡大のためには、人間に次々と感染しなければならない。人間を頂点とすることを当たり前としてきた近現代の人間中心の見方をウイルスは揺さぶりました。そして、後半でも触れますが、感染症と人類の歴史を振り返ることを私たちはし始めました。地球における人類の位置づけを改めて考え直す機会を得ていると言えます。

その6:「所有」の否定

六点目は、「所有」という概念の否定です。所有という概念は、これも資本主義を通して強化されていったと言われています。資本制下においては、土地、植物、石ころ、言葉、遺伝子…等々、あらゆるものに値段がつけられ、「あちら」と「こちら」の境界を明確に引き、どちらのものなのか、所有者が確定されていきます(土地所有がわかりやすい)。所有権を明確化するためには、互いに境界を曖昧にせずしっかりと画定していく必要があります。所有の概念は、法を代表として、境界画定の実践と切り離せません。

このような所有ですが、貨幣や商品の場合は、それらを「もつ者」は「持たざる者」よりも裕福であるとされます。しかし、ウイルスはどうでしょう。貨幣や商品と異なり、ウイルスを(体内に)所有することは迷惑でしかありませんので、こうした所有の概念とは一見、無関係に見えます。

しかし、ウイルスの発祥をめぐる、米中の間の責任の所在に関する議論は、新型コロナがもとは誰のものだったのかという所有をめぐる議論とも言い換えられます。そもそもあなたがたの持ち物でしょう、あなたが起こした問題でしょう、という原因の帰属(所有者=責任者の確定)という実践です。(良かれ悪しかれ)所有者こそ責任を持たねばならない。「誰からうつった」「うつさないようにする」というのも宿主という所有者(の責任)を想定した言説と言えます。

しかし、ウイルスとは、いったい誰の「所有物」なのでしょうか。感染者の体内にウイルスがあっても、もともとは誰かの体内にあったものから、全く当人は望んでいなかったのに、知らず知らずのうちに、うつってしまったにすぎません。そして、それはまた別の人へ次々にうつっていきます。自分が感染して自分だけが被害を受けるなら「自己責任」で事足りますが、それを「周りにうつす」可能性があるので、もはや「個人の自己責任」に帰属できない。互いに他人をほうっておくことができない。ウイルスは個人の問題、個人の所有という枠を軽々越えてしまっています。K-1やパチンコ店に行列する人たちを見て、少なからぬ人たちが危惧や怒りをおぼえてしまうのは、他人事にできないからです。

このように、ウイルスは誰のものでもない、誰にも所有されていない存在にもなります。感染力の強いこの新型ウイルスは、この所有というわれわれにとって常識的な考えを良くも悪くも否定し、揺さぶります。「個人の自己責任」という後述の新自由主義が好む考えも揺さぶります。このことは、(所有権と連動した)個人の責任のみにせず、「社会全体で取り組もう」という「連帯の可能性」(他方では、ネガティブな同調圧力)を生み出しうるものでもあります。

その7:「文化」の否定

最後の7点目が、ローカルな「文化」の否定です。たとえば、日本では、感染が広がり始めた当初、「仕事でマスクをするのは客や相手に失礼」といったような価値観により、マスク着用を躊躇する人や組織が少なくありませんでした。それは後に撤回されていきますが、その後、2020年3月に入り、安倍首相が学校の休講を急きょ決定し(これも経済への直接的な影響が少ない領域と考えたからこそ、即決できた方策であろうと想像されます)、「不要不急」の外出自粛が呼びかけられました。それにより確かにその期間は自粛ムードが広がりました。

しかし、何よりもまずは多くの国民が「早くこの状態から解放されて、元の生活に戻りたい」とフラストレーションを溜めていた状態(火種)の中、政府が「1~2週間が瀬戸際」と呼びかけ、それが終了した反動で、あるいは、地方行政においてもたとえば大阪府知事の吉村洋文氏がマスメディアにて「徐々に日常を取り戻していく」といったやや強気の発言をその時点ではしたこと、あるいは専門家らがメディアで「若い人は低リスク」を主張したことなど、複数の事柄がおそらく油を注ぎ、3月20日~22日の三連休に多くの人が観光地等に集まってしまった。そしてこの時、桜の開花時期であったことが後押しをし、都内では花見客が前週に比較して50%増加したそうです※注。まさに日本人の「お花見」文化が感染拡大のリスクを高めたといえます。

日本に限らず、たとえばイタリア人は見知らぬ人とでもフレンドリーに話す習慣がある、アメリカ人はハグや握手の文化があるなど、さまざまな習慣や文化が感染リスクを高めたと言われています(「その1」の物理的集合にも当てはまります)。こうした各国各地域に自明のように存在するがゆえに容易にすぐには変えられない文化や社会秩序、そして慣習をコロナウイルスは破壊・否定します(日本の9月入学に関する議論もこれに該当するものといえます)。

以上、新型コロナウイルスは、それまで社会を安定させていた社会的前提、基盤、常識を悉く否定するものであるがゆえに、ますます容易ならざる存在となりました。またこれらは集合の自由、経済活動の自由、移動の自由、文化の自由など近現代人が開拓してきた「自由」を否定・破壊するものとも言い換えられます。

以下、一旦ここで箇条書きにしてまとめます。なお、これら7つのポイントは、後篇(第7回以降)の「ポスト・新型コロナ社会」につながっていくものです。

<Covid-19により破壊・否定されるもの>

① 集団性(経済的集合およびコミュニティ)

② グローバリゼーションと移動

③ 集権権力

④ 科学技術による自然のコントロール

⑤ 進化論的なヒエラルキー

⑥ 所有

⑦ 文化

(第5回へ続く)

< ● ●

※注:BCNOR2020年4月3日20時公開「感染爆発で注目の3月3連休、都内の花見客が50%増, 原宿で若者が25%増」(最終閲覧日:2020年4月3日)